- • Startseite

- • Glotzen

-

•

Wie Serien und Filme Beziehungen beeinflussen

Weiße Zähne blitzen zwischen Lippen, Wimpern senken sich. Der sanfte Druck von seinem Mund auf ihrem. Aus zwei wird eins. Hach.

Niemand kann Liebe so gut wie Hollywood. Wir alle wollen diesen einen perfekten Moment, so wie wir ihn von der Leinwand kennen. Dabei ist uns klar: Man sollte ein Tinder-Treffen besser nicht mit der Erwartung angehen, dass sich gleich das persönliche Remake von „The Notebook“ abspielen wird. Die Frage ist aber: Macht diese Film-Romantik trotz dieses Wissens etwas mit uns und unseren Beziehungen?

Die Literatur- und Filmwissenschaftlerin Daniela Otto erklärt das Zusammenspiel von Emotionen und Medien mit einem Bild: „Das ist wie beim Kochen und den Zutaten. Die Zutaten haben wir, das sind unsere Gefühle. Aber was wir damit machen, welches Rezept wir kochen, das haben wir aus dem Kochbuch.“ Wir lernen von Film und Fernsehen also nicht das Was – denn was Liebe per se ist, wissen wir intuitiv – sondern das Wie: „Wie daten wir, wie machen wir Schluss, wie gehen wir mit Liebeskummer um? Filme geben uns auf diese Fragen ganz klare Antworten. Sie fungieren als Dramaturgien, die wir uns abschauen – sie liefern Anleitungen, ja Drehbücher für unser eigenes Liebesleben.“

In der Vorstellung der Menschen funktioniert Liebe wie eine Art Geschichte. Die ersten, die uns vorfantasiert haben, wie Liebe geht, waren die Romantiker. „Sie ist quasi aus den Romanen und von den Bühnen in unsere Herzen gekommen“, sagt Otto. Natürlich hat sich seit dem neunzehnten Jahrhundert einiges im Kochbuch der Liebe getan. Gesellschaftliche Entwicklungen, politische Umwürfe, technische Fortschritte beeinflussen einen eben nicht nur direkt, sondern auch über den Umweg der Medien: „Mit jedem Medienwandel gibt es auch einen Liebeswandel“, sagt Otto und meint damit: Unser Bild von Liebe und Beziehung verändert sich mit ihrer Darstellung.

Moderne Epen haben komplexere Liebesgeschichten

Genau jetzt bietet sich da eine Chance: Dank des Serien-Booms wird die klassische „anderthalb Stunden Kompakt-Dramaturgie“ weniger wichtig, so Otto. Wir werden durch die moderne Serien wie „Lovesick“ oder „Please Like Me“ neuen und komplexeren Liebesbeziehungen ausgesetzt – und müssen uns an alternativen Erzählmustern und Handlungssträngen reiben. Serien haben also das Potenzial, vielschichtigere Figuren zu entwickeln – und somit auch komplexere zwischenmenschliche Beziehungen darzustellen. Weg von der klassischen Cinderella-Story hin zu den vielgepriesenen Grautönen (und zwar mehr als 50 Shades). Man denke nur an „Sex and the City“: Ja, Carrie und Mister Big kommen am Ende zusammen, und es ist auch ein bisschen Cinderella-mäßig. Aber die Beiden müssen mehr miteinander durchmachen, als irgendwelche bösen Stiefschwestern mit Glasschuhen und einem Make-Over auszutricksen.

Trotzdem, ganz unwichtig ist das klassische Modell Film heute nicht und auch Serien nutzen nicht immer ihr Potenzial. Die Liebesanleitungen, die sie in unserer Köpfen hinterlassen, sind nicht immer unproblematisch. Sie setzen fest, was wir für normal halten, zeigen uns einen Durchschnitt, der so vielleicht gar nicht vorhanden ist. Bei sichtbaren Merkmalen weiß man das auch: Die Menschen in Film und Fernsehen sind zu schön, zu dünn, zu weiß und sie essen zu viel Salat. Schwieriger ist es, bei Leinwand-Beziehungen zu erkennen, wo eigentlich Muster und Strukturen gezeigt werden, die uns beeinflussen – ohne, dass wir es merken.

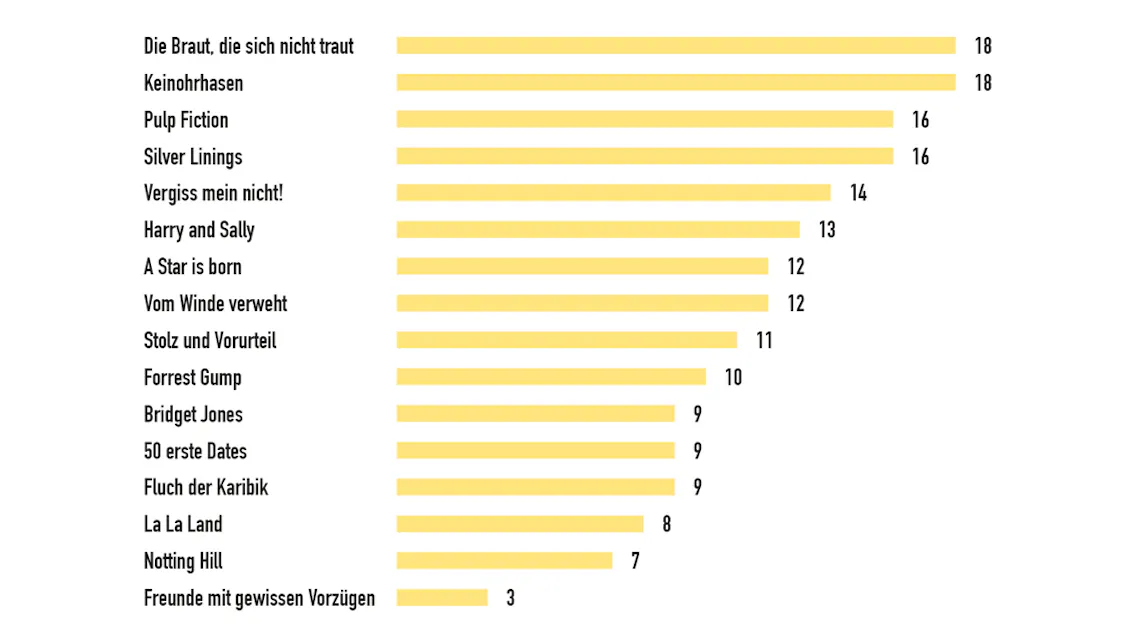

Ein Beispiel hierfür ist etwa der „Age Gap,“ der oft überraschend hohe Altersunterschied von Beziehungen auf dem Bildschirm. Viele der ganz großen Romanzen sind mit wesentlich älteren Männern besetzt, „Stolz und Vorurteil“: elf Jahre. „Bridget Jones“: neun Jahre. „Die Braut, die sich nicht traut“: 18 Jahre. „Vom Winde verweht“: zwölf Jahre. „Harry und Sally“: 13 Jahre. Dabei sind solch hohe Altersunterschiede im realen Leben zwar durchaus vorhanden, aber nicht der Normalfall. Als Vergleich: Der durchschnittliche Altersunterschied der knapp über 400000 Ehen, die in Deutschland 2017 geschlossen wurden, lag bei nur zweieinhalb Jahren.

Der Hollywood-Age Gap kommt zustande, weil Frauen über 35 Jahren seltener gecastet werden als Männer über 40. Das führt zum einen natürlich dazu, dass ältere Frauen in Film und Fernsehen unterrepräsentiert sind. Zum anderen kann so eine konstant wiederholtes Beziehungsmodell das Verhältnis von Männern und Frauen zur Liebe und dem Alter beeinflussen. Während Männer auf eine Art zweiten Sommer hoffen können, fühlt man sich als junge Frau schnell mal wie eine Milch, die übermorgen schlecht wird.

Es sind Oldschool-Stereotype, die hier transportiert werden: Frau schön und fruchtbar, Mann reif und Versorger. So muss das im echten Leben aber nicht aussehen. Wir wissen das – und trotzdem genießen wir diese Filme: „Liebe ist nicht zuletzt auch eine Illusion, eine Selbsttäuschung. Wir wollen uns verführen lassen. Sie ist die letzte Magie in einer entzauberten Welt“, meint Otto. Filme beeinflussen uns und unsere Beziehungen, egal, ob „man weiß, es ist ein Theater, es ist nur ein Spiel“. Es kriegt einen.

Würden uns andere Geschichten erzählt, könnten wir am Bildschirm neuere und innovativere Beziehungsentwürfe quasi probeleben, würden wir uns vielleicht auch besser von den alten Märchen lösen. Und dann könnten wir vielleicht auch unseren perfekten Moment finden.