- • Startseite

- • Technik

-

•

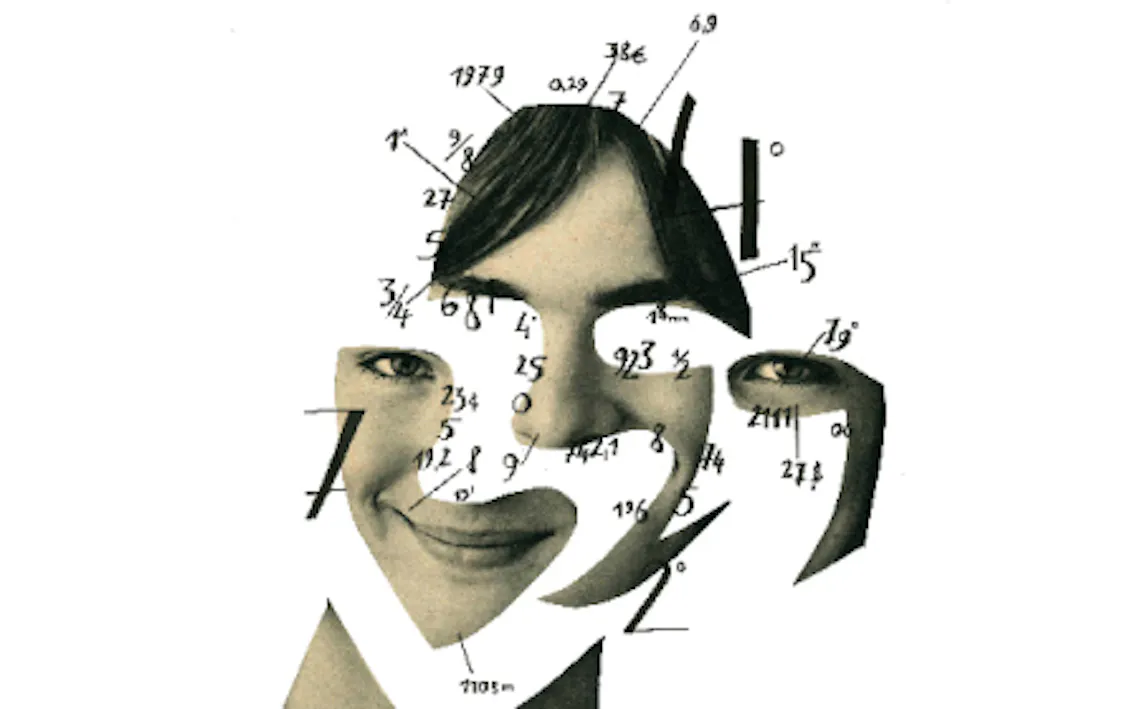

Was weiß die Statistik über mich? Ein Selbstfindungstrip in die Welt der Datenverarbeitung.

Der Barista in meinem Stammcafé denkt, ich betrüge meine Freundin. Er liegt falsch damit, der Weg zu seiner Vermutung ist aber interessant: Als ich zum doppelten Espresso am Samstagvormittag einen Cappuccino mit Sojamilch und am Sonntag einen normalen Latte macchiato mitgenommen habe, setzte er ein wissendes Augurenlächeln auf und sagte: „So, so!“ Und: „Das war gestern aber eine andere Kombination!“

Ich will herausfinden, was Firmen, Menschen und Institutionen heute schon über mich wissen. Wer hat welche Daten? Und welche Schlüsse über mein – vielleicht sogar zukünftiges – Verhalten können sie aus ihnen ziehen? Daten sind die neue Währung, liest man oft. Wer Daten richtig deutet, der hat Macht. Aber was heißt das tatsächlich?

Wissen Datenverarbeiter und Statistiker womöglich sogar etwas über mich, das ich selbst noch nicht weiß? Warum schickt man mir personalisierte Werbung für Outdoor-Sport und schnellere Internetanschlüsse? Warum kostet meine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr als die des Freundes, der den Soja-Cappuccino getrunken hat? Und warum bekäme ich einen Kredit von meiner Bank, ein Musikerfreund aber nicht?

Die Analysten

Ich falle ins „urban-nonkonforme Cluster“. Genauer: mein Wohnhaus und mit ihm die Bewohner. Unter meiner Adresse (wir reden hier von der Hausnummer!) finden sich sehr wahrscheinlich viele Menschen mit Abitur. Sie sind „überwiegend ledig oder geschieden/ getrennt lebend“, außerdem oft Freiberufler, Selbstständige und Studenten, die gern bei Karstadt und Tengelmann einkaufen. Die staatliche Altersabsicherung halten sie „für unzureichend“, was sie vielleicht aus der FAZ, der FR oder der SZ folgern. Die lesen sie nämlich bevorzugt, und zwar am liebsten die Themen Forschung und Wissenschaft, Politik, Reisen. Freizeitverhalten: Kino, kulturelle Veranstaltungen, Mode, Joggen, Snowboarden, Surfen.

Das alles weiß die Acxiom Deutschland GmbH. Sie hat es berechnet, ihre Kunden können es in Analysen nachlesen. „Customer Insight View“ heißen die. Und die Firma verdient damit sehr, sehr viel Geld. Acxiom berät Kunden unter anderem bei Markt- und Absatzplanung, hilft ihnen dabei, Standorte mit dem richtigen Einzugsbereich zu finden, die bereits vorhandenen Konsumenten noch genauer kennenzulernen und potenzielle neue zu finden. „Und wir sorgen dafür, dass sie weniger Streuverluste bei ihrer Werbung haben – online und bei der Werbung per Post.“ Carsten Diepenbrock ist Managing Director bei Acxiom Deutschland. Seine Firma hat das Land „in 1,46 Millionen Straßenabschnitte“ eingeteilt. „Theoretisch könnten wir 24,5 Millionen Häuser beschreiben.“ Weil darunter aber auch immer Einfamilienhäuser sind, geht das nicht. Der Datenschutz legt fest, dass eine beschriebene Zelle aus mindestens fünf Haushalten bestehen muss, damit der Einzelne anonym bleibt. Neunzehn solcher Cluster benutzt Acxiom zur Einteilung: „Hochetablierte Oberklasse“ heißt eines, „Aktiv-kleinbürgerliches Cluster“ oder „Großstädtisches Aufsteigercluster“ heißen andere.

Dazu kommen zwölf Regiotypen, mit denen sie kombinierbar sind. Das bietet schon in Deutschland viel Analysepotenzial. Nicht genau über mich als Person. Aber über die Wahrscheinlichkeit, dass meine Nachbarn und ich mehr mit einem Outdoor-Katalog und schnellem Internet anfangen können als mit einem Gutschein für ein Nagelstudio. „Heute kein Schokocroissant?“, fragt der Barista im Stammcafé manchmal. Wie beiläufig eher. Dieser perfide Datenanalyst! Oft nehme ich dann nämlich eines.

In den USA, wo es legal ist, Daten wie Geschlecht, Größe, Alter, Bildung oder Hinweise zur Gesundheit mit Kauf- und Zahlungsverhalten zusammenzubringen, explodieren die Kombinationsmöglichkeiten von Acxiom. Die „New York Times“ behauptet, die Firma dringe tiefer in das Leben der Menschen ein als das FBI. Oder Google. Oder Facebook. Acxiom erhebt selbst keine Daten. Das Unternehmen kauft sie ein. Meine kommen von der Gemini Direct marketing solutions GmbH.

Die Selbstbestimmung

Und damit bin ich – zumindest auch – selbst schuld. Auch! Das Bundesverfassungsgericht hält das „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ für ein Grundrecht. Ich darf grundsätzlich selbst bestimmen, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über mich erfährt. Aber ich habe mich schon oft entschieden, die Selbstbestimmung herzugeben. Weil ich – wie so viele von uns – die allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätige, ohne sie zu lesen. Und weil ich nicht auf meinen Apple-Amazon-Libri-Sonstwas-Komfort verzichten will, obwohl ich in den AGB gelesen habe, dass Daten gespeichert und unter bestimmten Umständen weitergegeben werden.

Wenn wir solchen Bedingungen zustimmen, geben wir freiwillig die Kontrolle über unsere Daten ab. Und wir werden sie, wenn sich nichts grundlegend ändert, auch nicht mehr zurückbekommen, obwohl das Bundesdatenschutzgesetz theoretisch einen Pfad legt: „§ 34 – Auskunft an den Betroffenen“. Das Gesetz klingt in der Theorie gut. Ich kann von sämtlichen Gewinnspielanbietern, Versandhändlern oder Handyherstellern Auskunft darüber verlangen, welche Daten sie über mich gespeichert haben. Das erscheint im ersten Schritt leicht. Und im zweiten unmöglich. Apple etwa schickt mir auf Anfrage ein PDF und drei große Excel-Tabellen. Darin: Name, Adresse, E-Mail-Adresse, alles, was ich bei iTunes gekauft habe, sämtliche iCloud-Backups für sämtliche Geräte, Softwareaktualisierungen, jeweils mit IP-Adressen. Und sehr viele Zahlen, die ich nicht verstehe.

Aber meine Daten liegen auch bei unzähligen Firmen, bei denen niemand nachfragt, weil der Laie nie von ihnen hört. Oder wer, bitte, kennt Schober Direct Media? Und selbst wenn: Die Firma hat meine Adressdaten bereits weiterverkauft. An die Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH sowie an die Deltavista GmbH – ein Datenanalyst wie Acxiom. Erhalten hat sie sie übrigens von der Schober Information Group. Die ist nicht mehr tätig. Vorher gingen meine Daten allerdings unter anderem an Bürgel Wirtschaftsinformationen, M-net, panadress marketing intelligence oder GP Health Products.

Die Versicherungen

Was genau Firmen tun, wenn sie Daten analysieren, verrät übrigens niemand. Weil es wettbewerbsrelevant ist und daher ein berechtigtes Interesse daran besteht, es der Konkurrenz nicht zu verraten. Thomas Franze schaut in einem kleinen Besprechungszimmer bei der Allianz in Unterföhring deshalb hin und wieder unsicher zu der Pressesprecherin, die mit am Tisch sitzt und aufpasst. Manchmal fragt er auch direkt nach, ob er etwas erzählen darf. Meistens darf er. Franze ist Aktuar, Versicherungsmathematiker also. Er versteht die Algorithmen, die aus losen Daten Korrelationen herausfiltern und dann zum Beispiel berechnen können, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Schäden eintreten. Er ist also verantwortlich für den „Kern einer Versicherung“, wie er sagt. Mit Ergebnissen wie denen von Franze legen Versicherungen fest, wie viel ihre Produkte für den Kunden kosten müssen, damit die erwarteten Schäden finanzierbar sind – und die Versicherung noch Gewinn macht.

Früher, als die Analysen weniger ausgereift waren, arbeitete man mit gröberen Werten: Sehr junge und sehr alte Autofahrer verursachen beispielsweise überdurchschnittlich viele Unfälle. Sie müssen deshalb mehr bezahlen. Franze und seine Kollegen können solche Kundengruppen inzwischen weiter aufschlüsseln und die Risiken genauer benennen. Primäre Daten wie Typklasse des Autos, Alter des Fahrers oder die Kilometer, die er im Jahr fährt, werden kombiniert mit sogenannten Stellvertretermerkmalen: Welcher Berufsgruppe gehört der Kunde etwa an? Ist er beispielsweise ein Beamter? Alles, was damit korreliert, wie viele Unfälle ein Mensch im Schnitt baut, kann sich auch auf den Preis auswirken. Wer mehr über Menschen, ein Haus, ein Auto oder eine Fabrik weiß, kann genauer rechnen, kann das Risiko besser einschätzen, kann seine Preise genauer kalkulieren. Und hat damit einen Wettbewerbsvorteil.

Wenn ich bei Check24 die Daten eingebe, die für die Kalkulation einer Versicherung für mein Auto verlangt werden, und den Beruf dann auf „Angestellter im öffentlichen Dienst“ ändere, werden die Angebote teurer. Mache ich dasselbe mit dem Auto meiner Eltern, werden sie günstiger. Deutlich. Auch bei Berufsunfähigkeitsversicherungen sind solche Korrelationen relevant: Menschen mit bestehenden Allergien entwickeln leichter neue Allergien. Deshalb wird eine Versicherung einen Bäcker mit Heuschnupfen wegen der Gefahr, dass er an einer Mehlstauballergie erkrankt, nur unter Auflagen gegen das Risiko versichern, berufsunfähig zu werden.

Wie weit das theoretisch gehen kann, sieht man heute schon in anderen Ländern und an anderen Versicherungen. In New York müssen Kunden ohne Hochschulabschluss beispielsweise 41 Prozent mehr für die Versicherung des gleichen Fahrzeugs zahlen als Akademiker. Das nächste Projekt steht kurz bevor: Elektronische Fahrtenschreiber könnten bald tatsächlich das konkrete Fahrverhalten kontrollieren und die Preise danach ausrichten. Für den Einzelnen. In Großbritannien, Frankreich und Italien passiert das schon. Der US-Versicherer United Healthcare bietet Rabatte für Kunden, die drei Monate lang mit einem Schrittzähler beweisen, dass sie mindesten 5500 Schritte pro Tag gehen.

Die Zukunft

Man muss auch das einmal sagen: Das Sammeln und Auswerten von Daten ist nichts per se Schlechtes. Datenanalysen können zeigen, ob Medikamente oder Therapien wirken. Sie können vorhersagen, wann bestimmte, vielleicht auch lebenswichtige Teile in Produkten warum kaputtgehen. Sie können bei Katastrophen helfen, den Bedarf an Hilfsgütern für einen bestimmten Ort zu ermitteln. Oder sie können verhindern, dass mein Konto geplündert wird, weil meine Kreditkarte gehackt wurde. Man muss das wissen, um zu verstehen, warum Stefan Rüpings Begeisterung für das Thema sogar durchs Telefon noch ansteckt. Rüping ist Geschäftsfeldleiter Big Data Analytics am Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS.

In Deutschland wird gerade wohl nirgends ambitionierter an der Auswertung von gigantischen Datenmengen geforscht als an dem Institut in Sankt Augustin bei Bonn. Ob er in die Zukunft schauen könne? Ob er mir aus Daten theoretisch etwas über mich erzählen könne, das ich noch nicht weiß? „Den einzelnen, konkreten Menschen zu beschreiben oder gar vorhersagen zu wollen, das geht in den meisten Fällen nicht.“ Man hört der Antwort das leicht schmunzelnde Kopfschütteln an – Rüping hat dieselbe etwas abwegige Frage offenbar schon ein paar Mal zu oft beantworten müssen. Ob jemand zum Beispiel ein Schokocroissant kauft, hängt viel zu sehr vom Moment ab: Ist mir der Barista, der es mir anbietet, sympathisch? Bin ich gerade in Eile, satt oder hatte eben erst einen Schokoriegel? Der Einzelne, Rüpings Ton wird da wieder euphorischer, sei aber auch nicht entscheidend. Die Arbeit in Sankt Augustin wird immer dann besonders genau, wenn es sehr viele Daten gibt.

Beispiel: Mit den „Fraud Detection“-Technologien des Instituts lässt sich beinahe in Echtzeit erkennen, ob Diebe eine gestohlene Kreditkarte benutzen. Das Prinzip gleicht, extrem vereinfacht, dem des Allianz-Aktuars Franze. Nur mit sehr viel mehr Daten: Rüping und seine Kollegen haben Unmengen an Informationen über Kreditkarten zusammengetragen. Darin suchen sie nach Regelmäßigkeiten und Korrelationen: Wer A, B und C gemacht hat, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann auch D machen. Folgt auf C aber plötzlich X, ist etwas nicht normal. Wird eine Karte, mit der zum Beispiel eben noch in Frankfurt bezahlt wurde, nur eine Stunde später in New York verwendet, möglicherweise erst mit einem kleinen, kurz danach mit einem sehr großen Betrag, dann erkennt der Algorithmus ein typisches Muster von Kreditkartendieben. Dann kann die Karte gesperrt werden. Mit demselben Verfahren könnten Zollbehörden zum Beispiel auch illegale Importe aufspüren.

Wer sehr genau weiß, wie normales Verhalten in einer bestimmten Umgebung aussieht, kann Abweichungen erkennen. Heißt das dann auch: Wenn ich nur genug Daten über vergangene Verbrechen habe, kann ich zukünftige vorhersehen? „Nicht von einzelnen Menschen. Hotspots lassen sich aber identifizieren.“ Und Emotionen in größeren Gruppen. Im Auftrag der EU arbeitet das Fraunhofer IAIS gerade an einem Projekt, mit dem beispielsweise bei Naturkatastrophen eine Art Stimmungslandkarte berechnet werden soll. Algorithmen lesen Twitter und Facebook und versuchen, aus Reizwörtern Dinge wie Panik, Ärger oder Freude abzuleiten. Bei Massenveranstaltungen wie et-wa Fußballspielen ließe sich damit vielleicht sogar erkennen, dass die Stimmung sich aufheizt.

Aber wäre das beim Arabischen Frühling dann auch gegangen? Könnte man damit vergleichbare Revolutionen verhindern? „Wahrscheinlich hätte man da zu wenige Daten gehabt, um Vorhersagen zu treffen.“ Mit diesem Wissen liest sich eine Meldung aus dem Mai gleich anders: Facebook kündigte da an, mit „Audience Insights“ Werbekunden Daten seiner Mitglieder anzubieten. Natürlich beteuert das Unternehmen, dass die Daten nur anonymisiert zum Einsatz kommen und dass nur Daten ausgewertet werden, die die Nutzer selbst veröffentlicht haben. Und man werde nur mit „vertrauenswürdigen Partnern“ arbeiten.

Eine der genannten Firmen: Acxiom.