- • Startseite

- • Studium

-

•

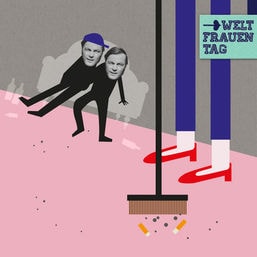

Putzhilfe für Studenten

Als ich von Zuhause auszog, um zu studieren, landete ich in einer Neuner-WG in Bonn. Ich hatte allerlei Erwartungen und keinerlei Ahnung, wie das WG-Leben aussehen würde. Ich hoffte auf wilde Partys und Jamsessions. Die eigentliche Quintessenz des gemeinschaftlichen Lebens lernte ich jedoch schneller kennen, als mir lieb war: Als ich eines Morgens am Wasserhahn in der Küche Schimmel entdeckte, klebte ich ein Post-it mit der Aufschrift „Achtung, Schimmel!“ an die Spüle. Ich fühlte mich wahnsinnig erwachsen, weil ich mitgedacht hatte, bis meine Mitbewohnerin wutentbrannt mit dem Post-it in meinem Zimmer stand: „Warst Du das?“ Ich bejahte ihre Frage und starrte in ein hochrotes Gesicht. „UND WARUM MACHST DU DAS NICHT EINFACH WEG?“

In meinen Sturm-und-Drang-Zeiten lernte ich noch viele solcher Lektionen. Vergeblich versuchten meine Mitbewohner, die Leidenschaft fürs Putzen in mir zu wecken. Sie zeigten mir, wie man schnell und effektiv putzt, bemalten den Putzplan mit Herzchen und lobten mich, wenn ich grummelig den Wassereimer durch die Wohnung trug. Mein Putzhass blieb trotzdem unverändert. Ich versuchte deswegen, so wenig Dreck wie möglich zu machen, um meinem Dienst zu entkommen. Meine Denke war: Wenn da nix ist, muss ich auch nix wegmachen. Am Frühstückstisch erzählte ich meinen Mitbewohnern immer davon, wie schädlich es für die Umwelt ist, Putzmittel in den Abfluss zu schütten. Und wenn alles nichts half und ich doch ranmusste, entwickelte ich Strategien, die das Putzen für mich irgendwie erträglich machten. Wenn niemand guckte, tanzte ich mit meinen Füßen auf einem Lappen durch den Raum, bis alles mit Feuchtigkeit bedeckt war. Das war damals meine Auffassung von „putzen“. Eigentlich ist das heute noch so.

Anders als manche meiner Freunde, die putzen entweder als Entspannung oder Work-out sehen, kann ich bis heute einfach keine Geduld und Muße dafür aufbringen. Keineswegs bin ich mir zu „fein“ dafür. Es macht mir einfach keinen Spaß und Dinge, die mir keinen Spaß machen, mache ich nicht gut. Was uns zu dem eigentlichen Problem führt, dass ich an sich ein sauberer Mensch bin, der gerne Ordnung um sich herum hat. Und dieses Dilemma brachte mich eines Tages dazu, nach einer Putzhilfe zu suchen.

Mittlerweile wohnte ich in einer Zweier-WG, meine Mitbewohnerin fand meine Idee gut. Ich suchte bei „Stellenwerk“, eine Seite, die Jobs für Studenten vermittelte. Eine junge Studentin bot in ihrer sympathischen Anzeige ihre Dienste als Putzhilfe an. Ich schrieb ihr, sie kam zwei Tage später vorbei, ich war begeistert von ihrer Arbeit– und ab dann kam sie einmal in der Woche. Da meine Mitbewohnerin und ich uns die Kosten teilten, konnten wir mehr zahlen, als den Mindestlohn. Ich war zufrieden, meine Mitbewohnerin war zufrieden, unsere Putzhilfe war zufrieden.

Nur meine Freunde fanden das alles etwas merkwürdig. Immer wieder kritisierten sie mich für meine Entscheidung. Als Studentin, so der Konsens, dürfe man sich keine Putzhilfe leisten. Manche Freunde sagten mir, ich solle mir von meinem wenigen Geld doch nicht auch noch „überflüssige“ Dienstleistungen kaufen (und ich fragte mich dann immer: Ist es nicht mindestens genauso überflüssig, am Wochenende Geld für die Intoxikation des Körpers auszugeben?). Andere Freunde fragten mich: „Kannst Du nicht selber putzen?“ und „Findest Du das nicht krass andere für Dich arbeiten zu lassen?“ Oder sie betonten noch mal: „Also mir macht putzen Spaß!“

In manchen dieser Reaktionen schwang die Kritik mit, dass „den Dreck anderer Leute wegmachen“ eine Sklavenarbeit sei, die stark an hierarchische Strukturen erinnere. Denn Putzhilfen werden oft mit reichen Haushalten assoziiert, die sie als Statussymbol engagieren: Schaut her, ich putze nicht, ich lasse putzen. Das negative Image wird dadurch verstärkt, dass es leider viele illegale Putzhilfen mit Migrationshintergrund gibt, die putzen müssen, um zu überleben. Als Arbeitgeber macht man sich aus der Sicht der Außenstehenden so doppelt strafbar, moralisch und gesetzlich.

Aber trotz der Kritik meiner Freunde fand und finde ich es in Ordnung, eine Putzhilfe zu engagieren. Man muss einfach nur ein paar Dinge beachten. Man sollte zum Beispiel unbedingt über seriöse Plattformen, die sich auf die Vermittlung von Putzhilfen spezialisiert haben, suchen. Damit ist gewährleistet, dass die Putzhilfen angemeldet sind und eine Krankenversicherung bekommen. Außerdem sollte man die Person, die da kommt, nicht dem völligen Chaos aussetzen, das wäre respektlos. Das Aufräumen, bevor die Putzhilfe kommt, ist Pflicht, obwohl das für manche Menschen vielleicht unsinnig klingt.

Außerdem ist es überhaupt nicht so, dass man sich zwangsweise über eine Person stellt, die für einen putzt. Putzen ist ein Job und es gibt viele Menschen, die ihn machen, weil sie gerne und vor allem gut putzen – im Gegensatz zu mir. Ich erinnere mich an eine Freundin, die während ihrer Studienzeit putzen ging. Sie hatte sich über die mangelnde Sauberkeit bei einem Kumpel beschwert, der ihr erzählte, dass er es neben der Arbeit einfach nicht schaffte. Sie bot ihm daraufhin an, für ihn sauber zu machen. Das BAföG-Amt hatte ihr vor Kurzem das Geld gekürzt und sie hatte sich sowieso nach kleineren Nebenjobs umgeschaut. Hinzu kam, dass sie ein richtiger Putzfreak war und Saubermachen zu ihren Hobbys gehörte. Eine Win-win-Situation.

Ich fand das interessant und fragte mich, wie das bei anderen aussieht. Mit unserer Putzhilfe pflegte ich ein freundschaftliches Verhältnis. Sie war ja auch Studentin, in ihren Pausen unterhielten wir uns oft über Unikram. Eines Tages fragte ich sie, ob sie es unangenehm fände, bei anderen Menschen zu putzen. Sie lachte und sagte, sie mache das gerne. Sie putze überall mit derselben Leidenschaft, ob Zuhause oder bei anderen. Ich hakte mehrmals nach, um sicher zu gehen, dass sie das nicht sagte, weil sie „musste“. Sie beteuerte, dass es ihr wirklich Spaß mache. Am meisten mochte sie, dass sie direkt die Früchte ihrer Arbeit sehen konnte, wenn hinterher alles blitzeblank war.

Auch heute habe ich noch eine Putzhilfe. Eine Mittvierzigerin, die supercool und offen ist. Wenn sie kommt, quatschen wir bei einem Kaffee erst mal über alles Mögliche. Trotzdem versuche ich, aus dem Haus zu gehen, während sie arbeitet, damit sie nicht das Gefühl bekommt, ich würde ihr auf die Finger schauen.

Wenn ich wiederkomme und meine Wohnung glänzt, bedanke ich mich meistens noch mal auf Whatsapp für ihre Arbeit. „Gerne“, schreibt sie mir dann immer, mit einem Smiley dahinter. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie das ernst meint.