- • Startseite

- • Politik

-

•

Washington, Stadt des Widerstands gegen Donald Trump

Als ich am späten Montagnachmittag vom US-Senat aus die New Jersey Avenue hinunterlaufe, kann ich die Rufe immer noch hören. Etwa 300 Menschen haben sich im Park neben dem Senat versammelt, um gegen Betsy DeVos zu demonstrieren, Trumps umstrittene Kandidatin für das Bildungsministerium. Wenn sie den Protestrednern zujubeln, werden ihre Stimmen Teil der Geräuschkulisse des Washingtoner Vorabends aus hupenden Autos, quatschenden Passanten und quängelnden Kindern.

Als ich Anfang Dezember Washington nach drei Monaten verlassen habe, war die Hauptstadt der USA, in der fast niemand Trump gewählt hat, noch mehr oder weniger in einer Schockstarre. Aber seit der Vereidigung am 20. Januar ist nun dauernd vom neuen Widerstand die Rede, von einer neuen Protestkultur. Die Bilder vom Women’s March oder den großen Protesten an den Flughäfen gegen Trumps Einreise-Dekret gingen um die Welt. Jetzt, wo ich noch einmal kurz zurück bin, stelle ich bei einem Streifzug durch die Stadt fest: Der Protest ist immer da. Auch wenn es nicht jeden Tag einen Women’s March gibt. Er zeigt sich im Kleinen, in alltäglichen Aktionen und Meinungsäußerungen, er wird gerade Teil der Stadt und des Stadtbilds.

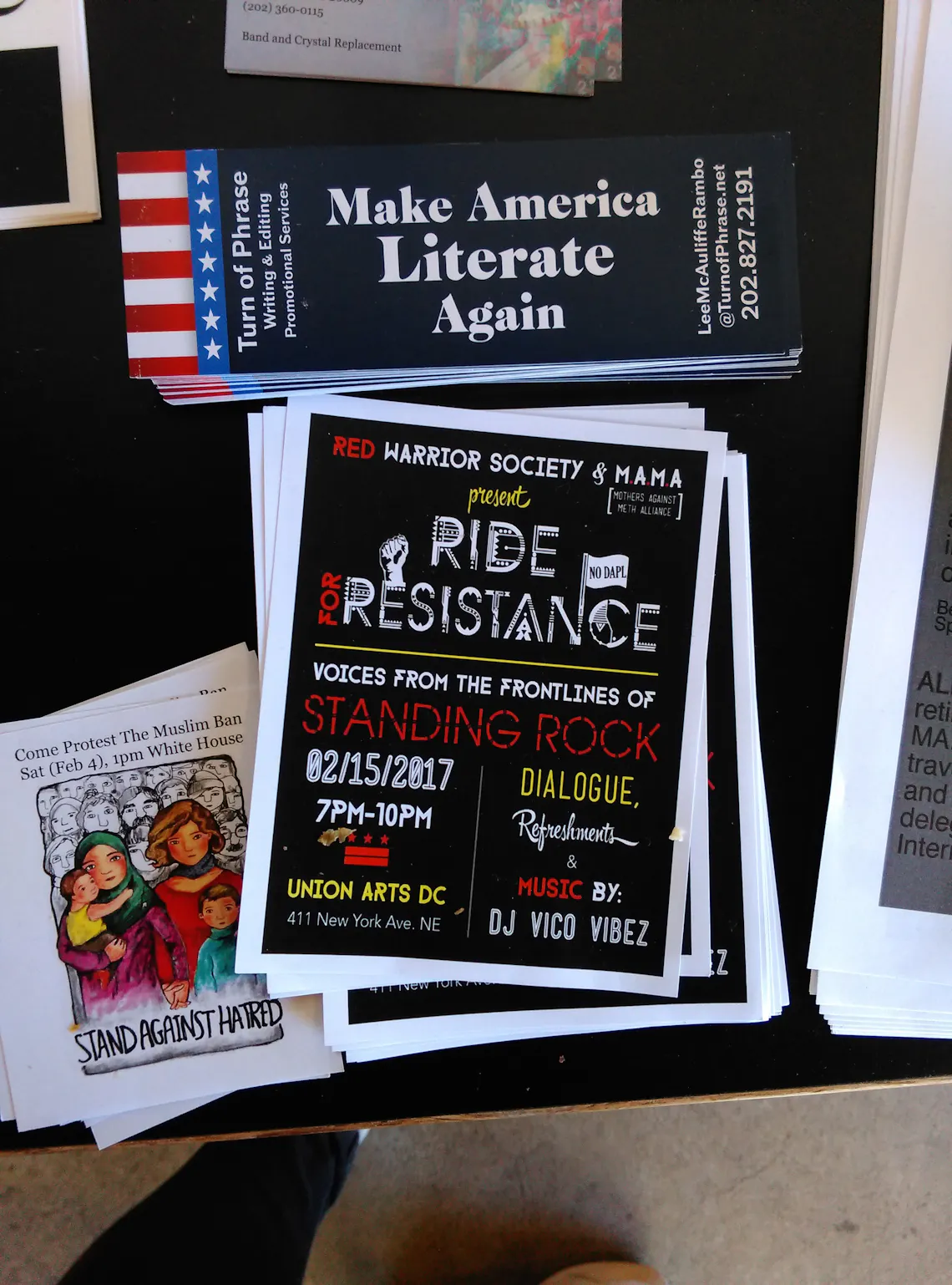

Ich beginne meinen Rundgang in Adams Morgan, im Nordwesten der Stadt, um von dort aus in Richtung Süden und Zentrum, Weißes Haus, Kapitol und Senat zu laufen. Ich stoße dabei nicht alle zehn Meter auf riesige Anti-Trump-Graffiti, dafür finde ich aber überall kleine Protest-Zeichen. Flyer und Poster, die in Cafés ausliegen oder hängen. Das „No Muslim Ban. No Border Wall. Our Cities Stand Tall“-Schild, das sich viele Lokale ins Fenster geklebt haben, ebenso wie das Plakat vom Women’s March, auf Englisch oder auf Spanisch. Im Fenster eines Wohnhauses auf der 18. Straße hängt ein DIN A4-Blatt, auf das jemand „Nasty Women United“ geschrieben hat. Und immer wieder Aufkleber. Manchmal mit einer so unsubtilen Botschaft wie „Trump is an ASS“, manchmal mit einer tröstlichen („Women Watching Washington“), manchmal mit popkulturellem Witz („Trumpthulu“).

Auf der Südseite drehen zwei Secret-Service-Agenten Runden auf ihren Fahrrädern

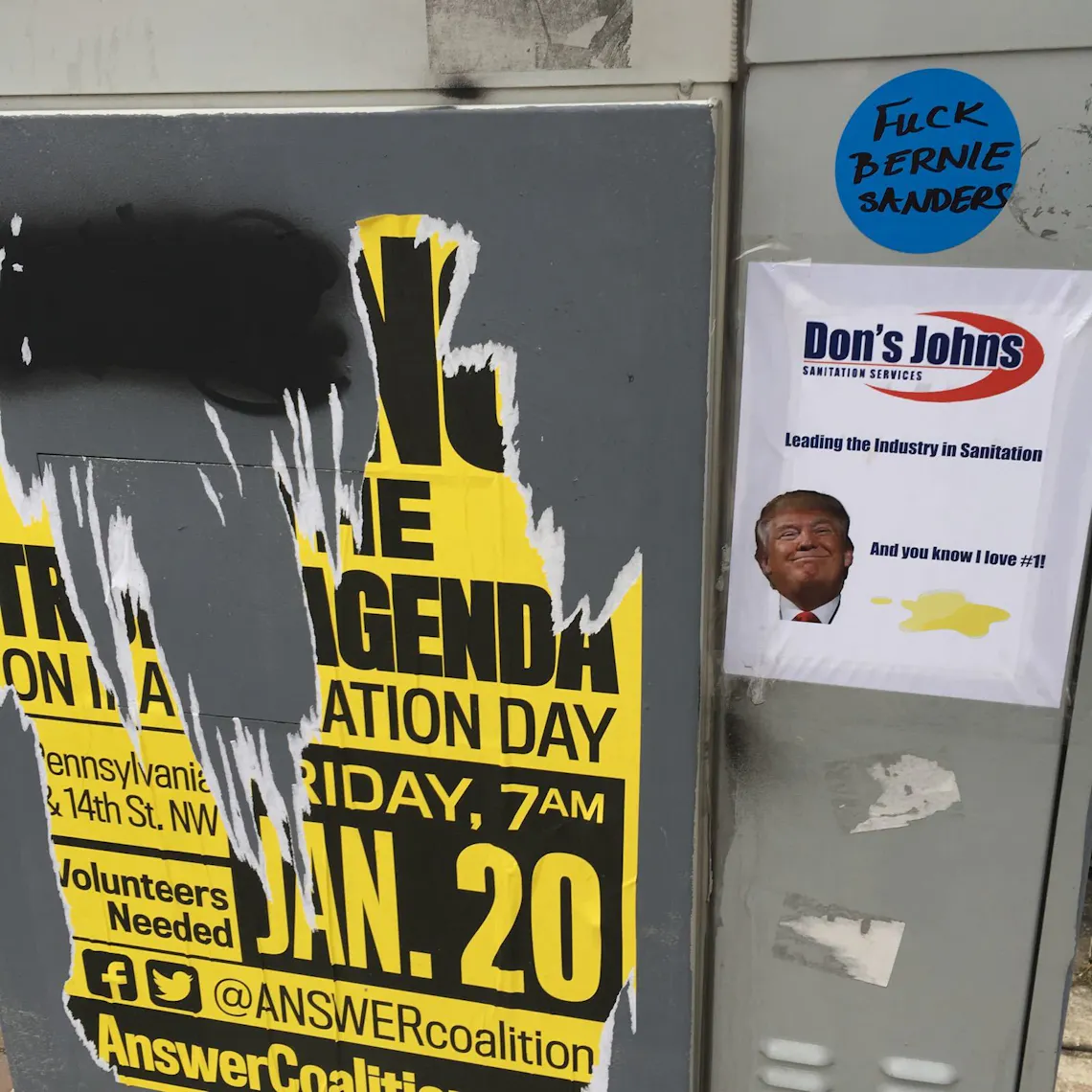

Sticker sind eine schöne und eine sehr einfache Protest-Form. Durch sie sendet eine Mülltonne, ein Stromkasten oder ein Laternenpfahl plötzlich eine politische Botschaft. Ich schicke meiner Familie in Deutschland Fotos davon und eine meiner Schwestern antwortet: „Gibt es noch keine Leute, die beauftragt wurden, die Sticker zu entfernen?“ Sie macht einen Zwinker-Smiley dahinter, denn das soll natürlich ein Witz sein. Aber als ich die Nachricht lese, frage ich mich, bei welchem Politiker außer Trump man überhaupt auf diesen Witz gekommen wäre. Und wie nah der Witz damit an den Ernst heranrückt ist.

Rund ums Weiße Haus läuft noch immer der Abbau nach der Vereidigungsfeier, obwohl die schon vor mehr als zwei Wochen stattgefunden hat. Auf der Südseite drehen zwei Secret-Service-Agenten Runden auf ihren Fahrrädern und am Zaun vor dem South Lawn drängen sich Touristen und machen Fotos. Alles ist ruhig, nur ein Polizist ermahnt mich, auf dem Bürgersteig zu bleiben. Der führt mich an einem weiteren Sticker auf einem Zaunpfeiler vorbei: „Good work, morons!“ steht darauf und „#don’tblameme“ – ich bin nicht Schuld. Ich muss an einen Artikel aus dem lokalen „Washington Citypaper“ denken, in dem die Autorin Amanda Kolson Hurley darüber schrieb, wie sich die Bürger der Stadt in der „Ära Trump“ den öffentlichen Raum zurückerobern werden. Und wie sie schon damit angefangen haben, die Stadt in eine öffentliche Galerie für politische Kunst zu verwandeln: „They repurposed fences around the White House by affixing their signs to them, making DIY displays of political art.“

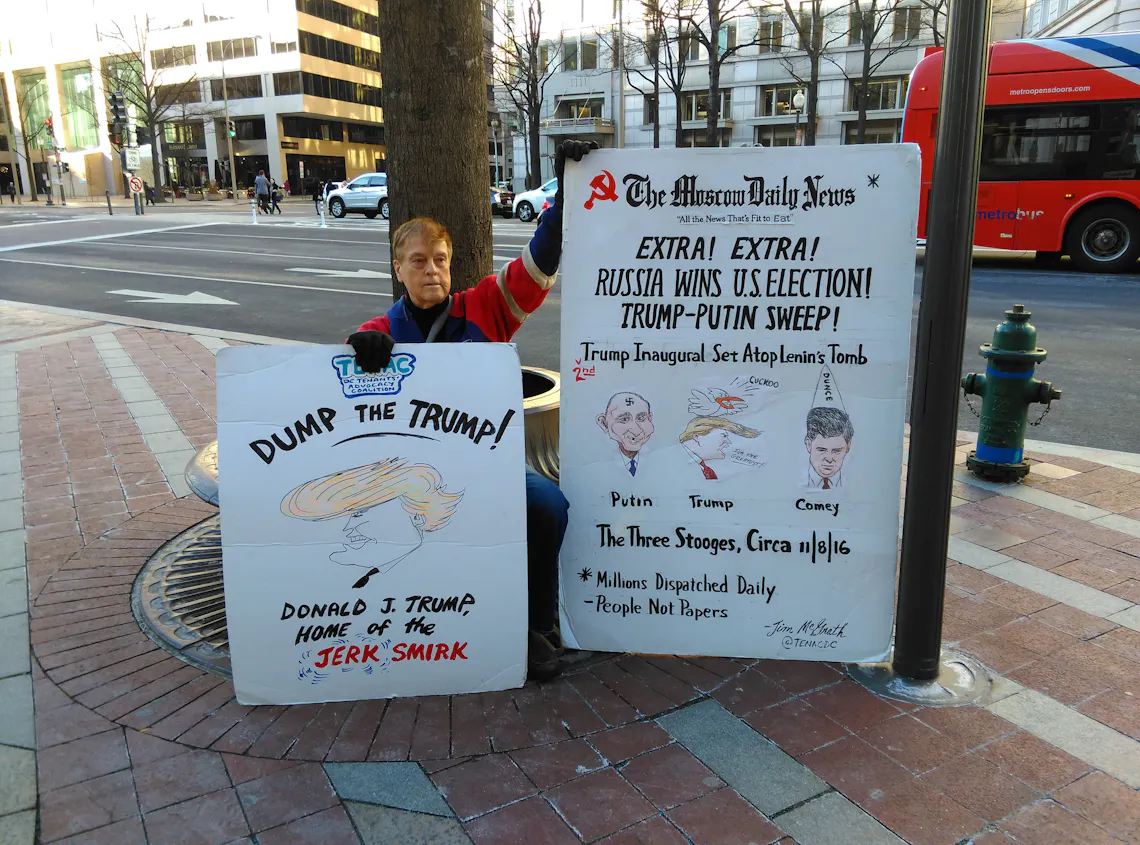

Auf der Pennsylvania Avenue laufe ich weiter in Richtung Senat, vorbei an Hausnummer 1100 – dem „Trump International Hotel“. Der Haupteingang zur Avenue hin ist fest verschlossen, davor stehen Absperrungen. Die Fassade ist schon mal beschmiert worden, das soll wohl nicht noch mal passieren. Besucher und Hotelgäste müssen das Gebäude über den Seiteneingang betreten. Auf dem Platz vor dem Haupteingang, wo während des Women’s March natürlich auch protestiert wurde, sitzt heute nur ein einsamer Demonstrant, ein älterer Herr. Er hält zwei Plakate, die unter anderem auf Trumps Verbandelung mit Russland und Putin hinweisen. Neben ihm auf der Bank steht in schwarzen Buchstaben „Fuck Trump“, hat er aber nicht selbst dahin geschrieben. „Das ist mir zu vulgär“, sagt er. Und dass er regelmäßig hier sei. Dass am Wochenende eigentlich immer was los sei, „aber jetzt nicht, die Leute müssen ja arbeiten“. Dass er glaubt, sein Land sei gerade „in serious trouble“. Ein Mann im Anzug applaudiert im Vorbeigehen laut für ihn.

DeVos stammt aus einer Milliardärsfamilie und will sich für eine weitere Privatisierung des Schulsystems einsetzen

Das Trump Hotel ist ein besonderer Ort, wenn es um die Frage von öffentlichem Raum und Protest in Washington geht. Die Pennsylvania Avenue wird auch „Amerikas Hauptstraße“ genannt und verbindet das Weiße Haus mit dem Kapitol, Exekutive mit Legislative. Und nun besitzt der regierende Präsident an genau dieser Straße ein Hotel – ein Symbol dafür, dass er immer noch ein Geschäftsmann ist, der sein Land ebenfalls wie ein Unternehmen führen will.

Das historische Postgebäude gehört Trump zwar nicht, er hat es nur vom Staat gepachtet. Aber trotzdem hat er das Recht, Demonstrationen davor zu verbieten, theoretisch könnte er jetzt sogar den Leiter der zuständigen Behörde, der General Services Administration, feuern. Das führt zu einer seltsamen Vermischung von Staatsgewalt und privaten Interessen. Darüber hat Amanda Kolson Hurley ebenfalls im Citypaper geschrieben: Sie glaubt, dass Trump und die Washingtoner in den kommenden vier Jahren um den öffentlichen Raum kämpfen werden. Denn Autokraten hätten schon immer versucht, Städte nach ihren Wünschen zu gestalten, und in Trumps Hotel mitten in der Hauptstadt sieht sie eine Tendenz in diese Richtung: „Never before has a president-elect or sitting president controlled a major piece of real estate in downtown Washington.“

Vom Hotel aus gehe ich weiter zum Upper Senate Park, wo die Demonstration gegen Betsy DeVos stattfindet. Die Menschen hier sind gegen sie, weil sie sie für „unfit“ halten: DeVos stammt aus einer Milliardärsfamilie und will sich für eine weitere Privatisierung des Schulsystems einsetzen, statt für eine Reform und Verbesserung der öffentlichen Schulen, die sich viele liberale Amerikaner wünschen.

Ich frage ein paar Demonstranten, ob sie regelmäßig protestieren. Jon, 33, und selbst Lehrer an einer Public School, sagt, er sei immer schon politisch interessiert gewesen – aber auf die Straße sei er eigentlich nie gegangen: „Ich glaube, der Women’s March war meine erste Demo.“ Neben ihm steht Emily, 29, ebenfalls Lehrerin, und sagt: „Es gibt eine ganze neue Energie in der Stadt. Die Menschen werden aktiver.“ Lara, 17, und selbst Schülerin an einer öffentlichen Schule, ist extra aus einem Vorort hergekommen, genauso wie vorher schon zur Demo gegen die Vereidigung, zum Women’s March und zu den Protesten gegen das Einreise-Dekret. Und Rachel, 38, die im Wonder-Woman-Kostüm demonstriert, sagt: „Weißt du, eigentlich ist Washington eine Stadt, in der die meisten zur Arbeit und danach nach Hause gehen. Aber jetzt gehen sie nach Feierabend oder am Wochenende noch auf die Straße.“ Auf dem Schild einer anderen Demonstrantin steht: „I came straight from school on a Monday. This matters!"

Was von der Demo übrig bleibt...

Protest gegen Betsy DeVos

Lara

Rachel als Wonder Woman

Demonstranten im Upper Senate Park

Was von der Demo übrig bleibt...

Protest gegen Betsy DeVos

Es stimmt schon: Washington ist, (wenn man es mit deutschen Städten vergleichen will) wohl mehr München als Berlin, vor allem in den wohlhabenden Teilen der Stadt: viel Geld, eher schick, ein bisschen bräsig. In den Vierteln, in denen während Obamas Amtszeit die junge, urbane Elite kräftig gewachsen ist, kursiert mittlerweile schon der Witz „Protest is the new brunch“.

Die letzte Station meines Rundgans ist Mount Pleasant, Nachbarviertel von Adams Morgan, wo ich heute Mittag aufgebrochen bin. Ich besuche hier Robin Bell, 38, Filmemacher und Videokünstler. Über einem kleinen Nagelsalon hat er sein Studio, ein Ein-Zimmer-Apartment mit Teppichboden und langer Küchenzeile. Mittlerweile ist es draußen dunkel geworden und Robin schaltet den Projektor an, der im Fenster steht. An einer weißen Hauswand schräg gegenüber läuft ein Film los: ein gruseliges Trump-Gesicht flitzt von einer Seite zur anderen, dann erscheint der Schriftzug „Swamp Monsters“, Sumpf-Monster – eine Anspielung auf Trumps Versprechen, er wolle den politischen „Sumpf“ in Washington trockenlegen. Nacheinander erscheinen nun Mitglieder aus Trumps Kabinett. Die meisten rollen irre mit den Augen und sehen aus wie Figuren aus einem Horrorfilm.

Robin nutzt oft Projektionen, um ein politisches Zeichen zu setzen. „Die Leute lieben das und ich liebe ihre Reaktionen“, sagt er. Unten auf der Straße bleiben jetzt immer wieder Menschen stehen, schauen verdutzt oder machen ein Foto vom Film an der Hauswand. Die „Swamp Monsters“ hat Robin auch schon an das Trump-Hotel projiziert, genauso wie den Schriftzug „Experts agree: Trump is a pig“ (in Anlehnung an den Protest gegen Reagans Justizminister Edwin Meese in den Achtziger Jahren, der mit dem gleichen Slogan bedacht wurde). „Das Tolle ist, dass die Projektionen oft lustig sind, die Menschen ins Gespräch kommen, und sich niemand drüber beschwert – nicht mal die Polizei“, sagt Robin. Das ist nur logisch, denn er nutzt Fassaden in der Stadt für seine Botschaften, ohne irgendetwas zu beschädigen. Dagegen kann niemand etwas sagen. Und trotzdem verändert Robin so den öffentlichen Raum – und konnte sogar die Absperrzäune vorm Trump-Hotel einfach überwinden.

Robin Bell vor seiner Projektion in Mount Pleasant – im Hintergrund der neue CIA-Chef Mike Pompeo

Die jetzt-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von instagram angereichert

Um deine Daten zu schützen, wurde er nicht ohne deine Zustimmung geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit findest du unter www.swmh-datenschutz.de/jetzt.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil du dem zugestimmt hast.

Die jetzt-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von instagram angereichert

Um deine Daten zu schützen, wurde er nicht ohne deine Zustimmung geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit findest du unter www.swmh-datenschutz.de/jetzt.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil du dem zugestimmt hast.

Die jetzt-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von instagram angereichert

Um deine Daten zu schützen, wurde er nicht ohne deine Zustimmung geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit findest du unter www.swmh-datenschutz.de/jetzt.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil du dem zugestimmt hast.

Wir gehen runter auf die Straße, um uns aus der Nähe anzuschauen, wie die Menschen reagieren. Manche bemerken gar nichts und gehen einfach vorbei. Andere lachen, ein Mann sagt „That’s awesome!“ Robin grinst, aber dann wird er ernst. „Alle, die aktivistisch unterwegs sind, werden in den nächsten vier Jahren mehr zu tun haben als sonst“, sagt er. „Kritisch sein ist Teil einer Demokratie, ich hätte auch Projektionen gemacht, um Clintons Politik zu kritisieren. Aber Trump ist etwas nie Dagewesenes, das ist eine völlig neue Situation.“ Ob er Angst hat, Trump könnte ihm und den anderen den öffentlichen Raum wegnehmen? „Wenn wir uns darüber Sorgen machen müssten, wäre es längst zu spät“, sagt Robin. „Und ich will so viel machen, wie geht, solange es geht.“ Auch er findet, dass sich in der Stadt seit der Vereidigung etwas verändert hat: Die Menschen seien fokussierter. Sie wüssten, was sie wollen und was sie nicht wollen.

Amanda Kolson Hurley, die Autorin des Citypaper, hat diesen Menschen, den Washingtonern, in einem ihrer Texte Mut zugesprochen für ihren Widerstand: „While Trump may live in the White House for the next four years, the city belongs to us.“