- • Startseite

- • Politik

-

•

Interview: Aminata Tourés Buch "Wir können mehr sein"

„Warum zur Hölle sollten Emotionen falsch sein?“

Die Wahl einer Vizepräsidentin eines deutschen Landtags erregt normalerweise nicht besonders viel Aufmerksamkeit. Am 28. August 2019 war das anders: Damals wurde Aminata Touré in ihrer Heimat Schleswig-Holstein mit 26 Jahren zur jüngsten und zur ersten afrodeutschen Landtags-Vizepräsidentin gewählt. In den soziale Netzwerken und allen großen Medien wurde das oft erwähnt, viel diskutiert und auch gefeiert.

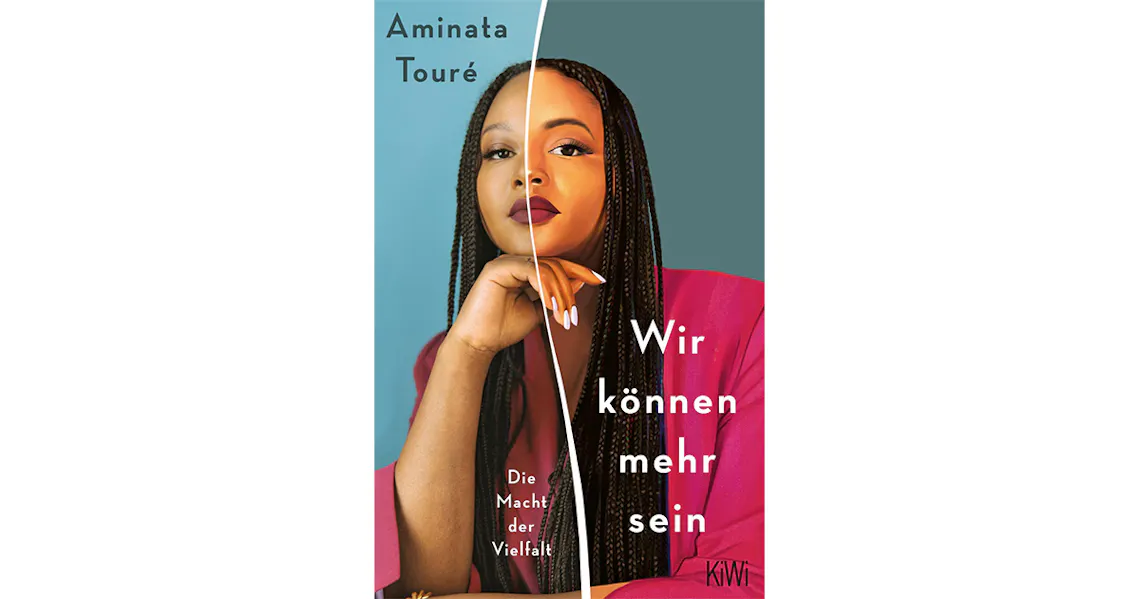

Fast genau zwei Jahre später, am 19. August, erscheint Aminata Tourés Buch „Wir können mehr sein. Die Macht der Vielfalt“. Darin erzählt sie ihre Geschichte: Wie sie als Tochter malischer Eltern ihre ersten Lebensjahre in einer deutschen Flüchtlingsunterkunft verbrachte, mehr als zwölf Jahre lang mit einer Duldung und einer drohenden Abschiebung lebte, wie sie den Weg in die Politik fand und sich dort seitdem vor allem für Antirassismus und Antidiskriminierung stark macht. Auch im Interview über Zoom geht es darum – und um Emotionen im Plenarsaal, die Entscheidung für eine Partei, die Suche nach linken Mehrheiten und auch mal kurz um „Udo, 58“.

jetzt: In der ersten Szene deines Buchs beschreibst du, wie du am Tag deiner Wahl zur Vizepräsidentin des Landtags lange überlegst, was du anziehen sollst. Warum hast du das als Einstieg gewählt?

Aminata Touré: Ich wollte, dass das Buch mit etwas anfängt, das jede*r kennt, und nicht mit einer riesigen politischen Message. Gleichzeitig ist Kleidung für mich Ausdruck. Gerade bei Politikerinnen geht es oft darum, wie sie sich anziehen. Mit dem femininen Jumpsuit, den ich ausgesucht habe, wollte ich auch zeigen, dass ich nicht versuchen werde, besonders maskulin aufzutreten, um ernst genommen zu werden.

Nach der Wahl hast du eine Menge öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Stört dich das?

Nein, es hat mich total gefreut und nervt mich auch bis heute nie. Aber ich muss immer wieder klar machen, wo als Landtagsabgeordnete und -Vizepräsidentin meine Zuständigkeiten sind. Anfangs habe ich mich zu oft in der Verantwortung gesehen, bundespolitische Fragen mitzudiskutieren. Heute muss ich manchmal sehr radikal „Nein“ sagen.

„Viele halten sich für einen kritischen Geist, weil sie nicht in einer Partei sind. Das ist eine Arroganz, die mich nervt“

Bevor du mit 19 der Grünen Jugend beigetreten bist, hattest du Berührungsängste mit Parteien. Das geht vielen jungen Menschen so. Woran liegt das?

Ich hatte damals eigentlich total Bock auf Parteipolitik, aber dadurch, dass so viele sie ablehnen, dachte ich, es ist komisch, wenn ich es mache. Als die Guten gelten oft diejenigen, die in NGOs organisiert sind oder über Politik berichten, aber nicht die, die sich in die Institutionen begeben.

Warum?

Oft heißt es: „Da musst du deine Seele verkaufen, Kompromisse eingehen und wirst zur Verräterin!“ Viele halten sich für einen kritischen Geist, weil sie nicht in einer Partei sind. Das ist eine Arroganz, die mich nervt. Ich habe nie daran geglaubt, dass Menschen, die in Parteien eintreten, nicht in der Lage sind, kritisch zu sein.

Bist du also sauer auf diejenigen, die sich nicht parteipolitisch engagieren?

Ich verstehe bei vielen, dass die äußeren Umstände das nicht zulassen. Aber es gibt Leute, die in den gleichen Kontexten unterwegs waren wie ich, zum Beispiel an der Uni, und sogar noch viel leichtere Startbedingungen hatten, aber trotzdem so getan haben, als wäre es für sie ein Ding der Unmöglichkeit, sich in politische Räume zu begeben. Obwohl sie zeitgleich – völlig zurecht – kritisiert haben, was alles falsch läuft. Das finde ich eine sehr bequeme Position und das macht mich wütend.

In deinem Buch kritisierst du auch die BIPOC-Community dafür, dass sie sich nicht stark genug parteipolitisch einbringt.

Ich spreche sie sanfter und weniger kritisch an, weil ich weiß, dass der Druck nochmal ein ganz anderer ist, wenn du zu einer Minderheit gehörst. Ich erlebe das ja selbst jeden Tag. Aber es ist eben auch wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen, wenn man die gleichen politischen Ideale teilt. Dann sollte man denjenigen, die es wagen, nicht vorwerfen, sie seien ein „Token“ oder ein*e „Verräter*in“. Es tut nämlich besonders weh, wenn von der Gruppe, zu der man gehört und in der man sich politisiert hat, die schärfsten Attacken kommen, weil man auf einmal „Teil des Systems“ ist.

Warum hast du dich damals für die Grünen entschieden?

Sie waren inhaltlich nah an mir dran, aber ehrlich gesagt hätte es genauso gut die SPD sein können. Entscheidend war letztlich das Bild, das die Grünen abgeben haben: Ich fand es einfach cool, dass dort auch junge Frauen in Verantwortung waren und es zumindest ein paar Leute gab, mit denen ich mich persönlich identifizieren konnte. Ich finde krass, wie oft Menschen das Bauchgefühl bei der Entscheidung für eine Partei unterschätzen.

„Ich glaube, dass es nicht schlimm ist, manchmal ganz bestimmte gesellschaftliche Gruppen direkt zu adressieren“

Du schreibst, dass du dein Privileg als Abgeordnete für die Menschen nutzen willst, die im Leben ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du und deine Familie, die also zum Beispiel von Flucht, Rassismus und Diskriminierung betroffen sind. Was ist mit allen anderen? Wie spitz ist deine politische Zielgruppe?

Die ist doch bei allen Abgeordneten spitz. Es gibt ja auch Leute, die machen Jagd-Politik und die Zielgruppe „Jäger*innen“ ist sehr überschaubar. Die Frage danach wird aber nur dann gestellt, wenn es um Minderheiten geht. Fachpolitisch bin ich jedenfalls für unterschiedliche Sachen zuständig, spreche aber viel über die Themen, die mich am meisten bewegen, also Antirassismus und Antidiskriminierung – und am Ende des Tages bin ich Abgeordnete für alle Schleswig-Holsteiner*innen, also für 2,8 Millionen Menschen.

Und dein Buch, an wen richtet sich das?

Ich habe es für Menschen geschrieben, von denen ich es cool fände, wenn sie auch in die Politik gehen würden, die aber bisher noch Schiss davor haben. Die will ich motivieren. Darum ist das Buch vielleicht nicht unbedingt für Udo, 58, der bereits ein politisches Amt und relativ viel Macht innehat.

Wäre es nicht trotzdem gut, wenn Udo es liest?

Er kann es gerne lesen! Aber ich glaube, dass es nicht schlimm ist, manchmal ganz bestimmte gesellschaftliche Gruppen direkt zu adressieren. In den politischen Räumen, in denen ich unterwegs bin, wird Udo ganz sicher nicht vergessen, er wird oft angesprochen und für ihn werden viele Bücher geschrieben. Aber in Deutschland diskutieren wir trotzdem darüber, dass es in den vergangenen Jahren mal fünf antirassistische Bücher gab. Da wird dann gleich gesagt: „Das ist viel zu viel Identitätspolitik!“

Wie definierst du Identitätspolitik?

Auf jeden Fall anders als die, die sie kritisieren. Bei denen klingt es immer so, als ginge es darum, wie es mir morgens beim Aufstehen ging und warum sich nicht die ganze Welt um mich dreht, obwohl ich Schwarz bin. Das ist respektlos gegenüber all den Menschen, die für die Schwarze Bürger*innenrechtsbewegung krasse Kämpfe gekämpft haben, und gegenüber allen Gruppen, die am Ende des Tages Menschenrechtspolitik machen. Eigentlich wissen wir doch alle, dass hier, in einem so reichen Land, viele schon am Anfang ihres Lebens aufgrund bestimmter Merkmalen durchs Raster fallen – weil ihre Eltern keine Kohle haben, weil sie von Rassismus betroffen sind, weil sie eine Behinderung haben. Trotzdem heißt es in der Debatte oft einfach nur: „Stellt euch nicht so an!“

Woran liegt das?

Ich glaube, viele haben das Gefühl, dass sie nicht richtig mitdiskutieren können, weil sie nicht der Fokus dieser Debatte sind. Das kannten sie bisher nicht und ihre Lösung ist dann, zu sagen, dass das alles banal und lächerlich ist und wir wieder „über die ernsthaften Dinge“ sprechen müssen. Womit Themen gemeint sind, die Minderheiten nicht mitdenken.

„Es ist ja nicht falsch, empathische Politik zu machen“

Du selbst setzt stark auf Verbündete aus der BIPOC-Community und nennst im Buch zum Beispiel Tupoka Ogette, Alice Hasters und Aminata Belli als deine „Sisterhood“. Ist das nicht die Art von „Abschottung“, die von Gegner*innen der Identitätspolitik kritisiert wird?

Keine vier weißen Autor*innen oder Politiker*innen, die sich zusammentun, müssten sich diesen Vorwurf gefallen lassen. Ich kann abhängen, mit wem ich will.

Zurück zu deiner Politik: Kann die, wenn sie auf eigenen Erfahrungen basiert, überhaupt noch objektiv sein?

Ich glaube, wir haben ein falsches Verständnis von Objektivität und Subjektivität.

Inwiefern?

Obwohl sehr viele Menschen in Bereichen Politik machen, die sie selbst betreffen oder betroffen haben, gilt das nur dann als problematisch, wenn es dabei um Minderheiten geht. Denn wir empfinden etwas als objektiv, wenn die Perspektive einer Mehrheit eingenommen wird, die nicht als persönliche Erfahrung benannt werden muss, weil sie als allgemeingültig gilt. Aber dieser „objektive Rahmen“ ist ja nicht gottgegeben, sondern menschengemacht, man kann ihn also ändern. Davon abgesehen speise ich nicht meine komplette politische Haltung aus dem, was ich von 1992 bis zu meinem zwölften Lebensjahr erlebt habe, sondern schaue mir zusätzlich die aktuelle Situation an. Meine persönliche Erfahrung ist einfach eine Ebene, die ich mit einbeziehe. Und es ist ja auch nicht falsch, empathische Politik zu machen. Warum zur Hölle sollten Emotionen falsch sein?

Über eine Emotion schreibst du in deinem Buch ausführlicher: Wut. Bist du oft wütend?

Ja. Doch.

War das schon immer so? Oder hat die Politik dich wütend gemacht?

Ich war schon immer wütend über Umstände, die ich unfair fand, und da mache ich keinen Hehl daraus. Das nervt mich auch in der Politik: Ich hasse es zum Beispiel, wenn es eine hitzige Diskussion im Landtag gibt und dann gehen Kolleg*innen ans Redner*innenpult und sagen: „Ich ordne jetzt mal die Debatte ein!“ Da werde ich schon wütend, wenn ich das nur erzähle!

Warum?

Ich finde das so vermessen! Die Leute denken, nur, wenn ich ein Thema möglichst unemotional und sachlich rüberbringe, ist es Politik. Klar müssen wir uns nicht den ganzen Tag die Köpfe einschlagen. Aber die Frage ist auch: Wessen Emotionen sind legitim, wessen nicht? Wenn ein Typ nach vorne geht und eine krasse Rede hält, wird ihm seltener Emotionalität oder Wut vorgeworfen als einer Frau oder einer BIPOC. Das soll nicht emotional sein, nur, weil der einen Anzug trägt? Das ist doch lächerlich. Ich habe mich allerdings auch immer gefragt: Was mache ich mit meiner Wut?

Und?

Ich versuche, sie in etwas Produktives zu verwandeln. Die Probleme in unserer Gesellschaft zu lösen, anstatt mit geballten Fäusten in der Ecke zu sitzen.

„Wenn wir Regierungsverantwortung hatten, hat sich unsere Politik nicht immer genug von konservativer Politik unterschieden“

In deinem Buch kritisierst du, dass in den deutschen Parlamenten nur noch selten linke Mehrheiten zustande kommen. Wo hakt’s?

Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir den Kern des Linksseins nicht mehr gut transportiert bekommen. Die Leute kaufen uns das nicht mehr ab, weil wir uns auf eine komische Art und Weise an den Konservativen orientieren.

Wie meinst du das?

Konservative Politik gilt als seriöse Politik, immerhin werden die Konservativen seit Jahren gewählt und haben überall Mehrheiten. Wenn wir Regierungsverantwortung hatten, hat sich unsere Politik darum nicht immer genug von konservativer Politik unterschieden. Das hat die Menschen enttäuscht. Die Hartz-Reformen einer rot-grünen Regierung werden sie ihr Leben lang nicht vergessen.

Was muss sich ändern?

Wir müssen mutiger eine neue Idee von politisch Links-Sein formulieren und eine neue Sprache finden, die für eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe von Arbeiter*innen steht. Allein schon, dass wir von „Arbeiter*innen“ sprechen, ist komisch.

Inwiefern?

Ich glaube, viele Menschen, die man damit meint, verstehen sich nicht als Arbeiter*innen. Das ist ein Begriff aus dem vorigen Jahrhundert. Menschen, für die linke Politik heute relevant wäre, werden also nicht mehr klar angesprochen. In der Pandemie sind sie als „Menschen in systemrelevanten Jobs“ erstmals wieder etwas deutlicher sichtbar geworden. Aber auch wir Grünen schaffen es noch nicht, dass diese Gruppe sich von uns vertreten fühlt, obwohl wir in unserem Wahlprogramm viel für sie stehen haben. Im Moment kriegen wir es als linke Parteien vor allem gut hin, uns gegenseitig vorzuwerfen, wir seien „nicht links genug“ und „nicht echt genug“ – und die CDU spuckt sich in die Hände und sagt: „Geil, dann regieren wir weitere 16 Jahre!“

Ist es im aktuellen Wahlkampf auch so, dass deine Partei sich zu stark an konservativer Politik orientiert?

Das finde ich eigentlich nicht. Aber eine krasse Wechselstimmung kann ich auch nicht erkennen, obwohl es sie phasenweise schon gegeben hat. Ich glaube allerdings, dass da noch eine Menge drin ist. Denn so volatil wie die Lage in den vergangenen Wochen war, denke ich mir: Keine Ahnung, was am 26. September ist – da kann die Welt schon wieder komplett anders aussehen als heute.

Aminata Touré: Wir können mehr sein. Die Macht der Vielfalt, Kiwi, 272 Seiten, 14 Euro.