- • Startseite

- • Liebe und Beziehung

-

•

Fotoprojekt Familie: Nastassja von der Weiden arbeitet mit Felix Adler die Beziehung zu ihrem Vater auf

Wenn Nastassja von der Weiden von ihrem Vater erzählt, ist ihre innere Zerrissenheit greifbar. Was sie für den Musiker empfindet, liegt irgendwo zwischen Liebe und Unverständnis; Scham und starker Verbundenheit. Daraus macht sie keinen Hehl. Dass Michael, wie sie ihren Papa meist nennt, ihr Leben stark beeinflusst hat, steht außer Frage. Lange hat die 29-Jährige überlegt, wie sie die Beziehung zu ihrem Vater aufarbeiten soll und fand gemeinsam mit dem Leipziger Fotografen Felix Adler schließlich den passenden Kanal.

Im Winter 2018 fuhren die beiden für drei Tage in die rheinland-pfälzische Kleinstadt Alzey, wo Nastassja aufwuchs und ihr Vater bis heute lebt. Nastassja hat über die Reise eine literarische Reportage mit dem Titel „Halbgeschmolzenes Eis“ geschrieben, Felix hielt den Besuch visuell fest. Die Kombination aus Bildern und Text wurde während einer Ausstellung im Frühjahr 2019 in Leipzig vorgestellt.

„Ich schämte mich für das Chaos im Haus“

„Als ich zu Weihnachten 2017 bei Michael war und diese ganze Alzey-Atmosphäre in mich aufgesaugt habe, da kam mir die Idee, dass man das schön darstellen und dokumentieren könnte, wenn Felix Adler die Fotos macht“, erinnert sich Nastassja an den Anfang des Projekts.

„Egal ob alt oder fabrikneu, Hauptsache Benz, Hauptsache Stern. Und immer in dunkelblau metallic.“

„In Wiesbaden erzählt Michael von der Zeit in seiner ersten Band. Sie spielten abends in der Kaserne für amerikanische Soldaten.“

„Oldies, er spielte Gitarre, damit hat alles angefangen. Für 80 DM und freie Verpflegung. Mein Vater ist Musiker, seit fast 50 Jahren.“

„Als ich zu Weihnachten 2017 bei Michael war, und diese ganze Alzey-Atmosphäre in mich aufgesaugt habe, da kam mir die Idee, dass man das schön darstellen und dokumentieren könnte, wenn Felix Adler die Fotos macht."

„Im CD-Booklet steht: Bearbeitung Michael Hofmann-von der Weiden, Nastassja Musikverlag. Der Verlag ist nach mir benannt.“

„Ich will ihn konservieren, um mich mit ihm zu versöhnen.“

„Egal ob alt oder fabrikneu, Hauptsache Benz, Hauptsache Stern. Und immer in dunkelblau metallic.“

„In Wiesbaden erzählt Michael von der Zeit in seiner ersten Band. Sie spielten abends in der Kaserne für amerikanische Soldaten.“

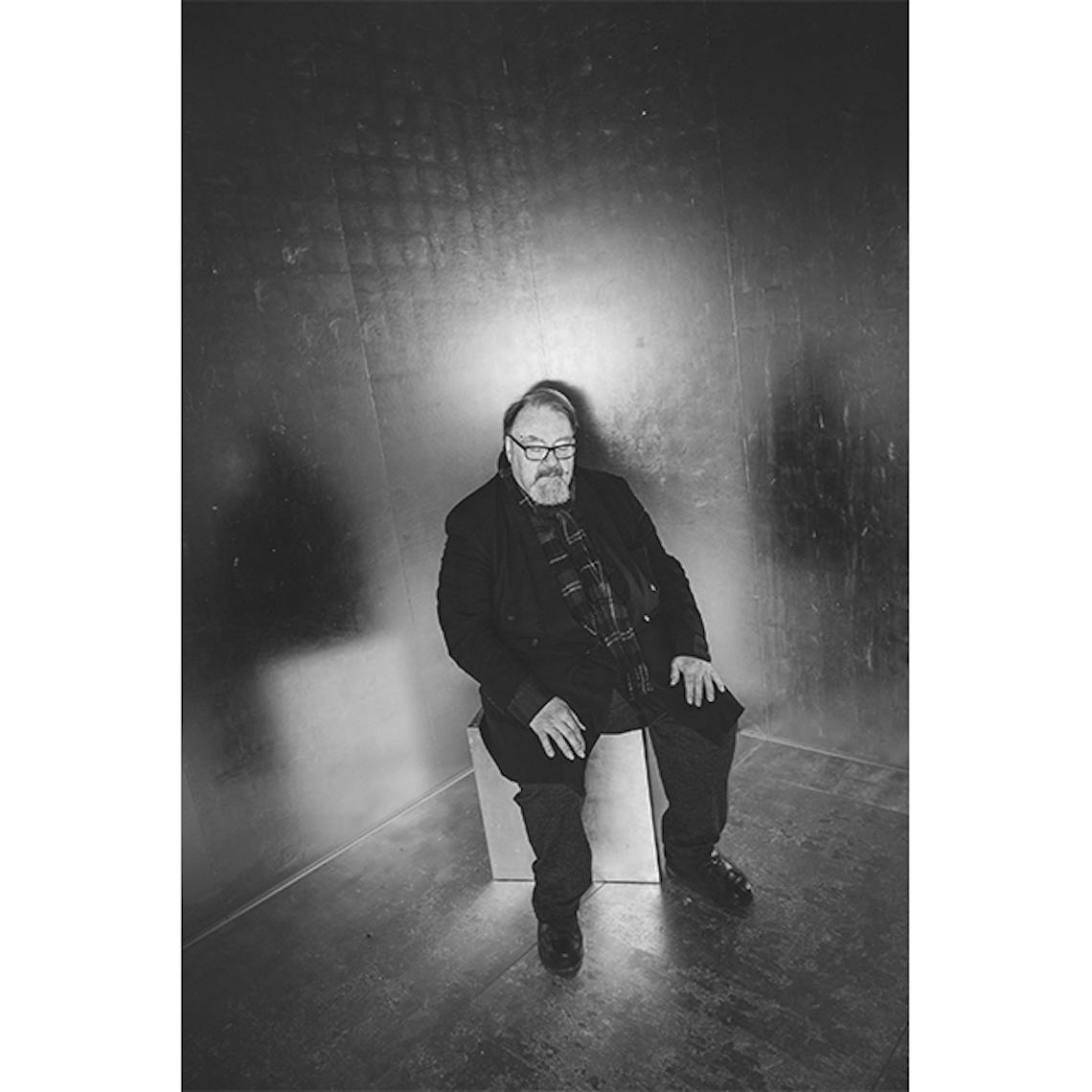

Das Ergebnis ist aufgrund unterschiedlichster Bildstile und Formate ebenso vielseitig wie die Beziehung zwischen Vater und Tochter. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt Michael beispielsweise an der Konzert-Gitarre – Berufung und Leidenschaft. Ein anderes Bild entsteht in seiner alten Mercedes-Limousine und zeigt den ikonischen Stern auf dem Lenkrad. „Mein Vater liebt alte Autos, vor allem Mercedes. Er ist immer Benz gefahren, schon immer. Also seit ich ihn kenne. Egal ob alt oder fabrikneu, Hauptsache Benz, Hauptsache Stern“, schreibt Nastassja in ihrem Text. Der Feingeist, der Lebemann kommt in diesen Bildern zum Vorschein: „Er lebt sein Leben: Nach mir die Sintflut, I don‘t give a fuck, vom Bordstein bis zur Skyline, egozentrisch, Künstler“, heißt es in der Reportage weiter.

Die Tochter: Nastassja von der Weiden

Einen anderen Blickwinkel ermöglichen die schnappschussartigen Fotos der Reihe. Schonungslos ehrlich sind sie, detailreich. Die Betrachter*innen bekommen einen kleinen Eindruck von der Atmosphäre, in der Nastassja aufwuchs: „Das Wohnzimmer war normal für mich. Zumindest erinnere ich mich nicht, es komisch gefunden zu haben. Erst später kämpfte ich gegen die Unordnung. Ich wollte es normal haben, wie bei anderen Familien. Ein Kampf gegen Windmühlen. Zum Spielen brachte ich keine Freunde mehr mit, ich schämte mich für das Chaos im Haus“, schreibt die Autorin.

Auch Michaels Hand ist zu sehen, mit den fürs Gitarrenspiel extra langen und gespitzten, künstlichen Fingernägeln. Die Fotos zeigen Nastassjas Vater in seinem Sessel gemütlich gekleidet mit Handy am Ohr, aber auch ein Spiegelei, das in Nastassjas Geschichte eine wiederkehrende Rolle spielt, ist auf einem Bild zu sehen.

Das Gewicht ihres Vaters ist nur eines der Themen

Es steht exemplarisch für einen der größten Reibungspunkte in der Beziehung zwischen Nastassja und ihrem Vater. „Mein Vater ist das, was man gemeinhin adipös nennt“, sagt sie. Sie berichtet vom Jobben in einem Eis-Café, in dem sie anfangs in den Pausen immer die verschiedenen Sorten gekostet hatte. Weil Gäste jedoch regelmäßig gafften und abfällige Kommentare machten, wenn ihr Vater sie besuchte, ließ sie das irgendwann sein. Seit sie 15 ist, kämpfe sie zudem „mal mehr, mal weniger“ mit einer Essstörung.

„Ich nenne Michaels Platz im Wohnzimmer intern Schaltzentrale. Ventilator, Parfum, Süßstoff, Gitarre, alles ist in Reichweite.“

„Michael übt auf einer spanischen Flamenco-Gitarre und erklärt Felix dabei verschiedene Anschlags-Techniken und zeigt ihm seine Kunstfingernägel, im Alzeyer Nagelstudio gemacht.“

„Eine Installation, dort sollen Fotos gemacht werden. Ich warte draußen und werde von zwei Frauen angesprochen. Sie haben den Raum gebaut, der innen komplett mit Blattgold ausgeschlagen ist. Schönes Ding. Ein wenig fehl am Platz. Wie mein Vater, wie ich.“

„Dort entsteht dann auch mein Lieblingsfoto von meinem Vater, im goldenen Raum.“

„Mein Vater liebt alte Autos, vor allem Mercedes. Er ist immer Benz gefahren, schon immer.“

„Ich nenne Michaels Platz im Wohnzimmer intern Schaltzentrale. Ventilator, Parfum, Süßstoff, Gitarre, alles ist in Reichweite.“

„Michael übt auf einer spanischen Flamenco-Gitarre und erklärt Felix dabei verschiedene Anschlags-Techniken und zeigt ihm seine Kunstfingernägel, im Alzeyer Nagelstudio gemacht.“

Mit ihrer Offenheit und ihren Einordnungen liefert Nastassja die perfekten Gegenstücke zu Felix’ Aufnahmen, wenngleich sie der Meinung ist, dass die Bilder auch allein für sich eine Geschichte erzählen und eine Relevanz für andere Menschen haben: „Es gibt auch andere Töchter, die an der Beziehung mit ihrem Vater arbeiten müssen. Aber auch der Umgang der Gesellschaft mit Dicken ist ein Thema.“

Für sie selbst sei das Projekt Archiv und Therapie zugleich: „Das hat mir ganz viel bedeutet, egal wie viele Leute das gesehen oder gelesen haben. Es war unfassbar wichtig, es festzuhalten, die Bilder auch in einer Weise zu besitzen, für mich zu haben und zeigen zu können. Damit auch offener umzugehen, was die ganzen Kindheitserfahrungen angeht“, sagt sie rückblickend. Sie betont dabei auch, dass nur die Einzigartigkeit ihres Vaters – mit allen Stärken und Schwächen – ein solches Projekt überhaupt möglich gemacht hat: „Bei uns waren immer auch strange und weirde Leute. Dass ich die Geschichte machen konnte, hat natürlich auch damit zu tun, dass Michael als Mensch so interessant ist. Da schließt sich der Kreis. Ich musste mich daran reiben und leide auch daran, aber ich konnte es auch auf eine sehr glücklich machende Weise verarbeiten und anderen zeigen.“