- • Startseite

- • Universität

-

•

Disastermapping: Mapathon für Karten von Krisen- und Katastrophengebieten

Irgendwo im Südsudan sind drei Häuser, in denen Menschen leben. Sie stehen dicht beieinander, drumherum karges Land. Die Häuser und ihre Bewohner sind bisher auf keiner Landkarte verzeichnet. Aber fast 5000 Kilometer Luftlinie entfernt, in Heidelberg, hat ein blasser Student namens Felix sie gerade entdeckt. Er markiert sie mit der Maus auf einem Satellitenbild, klickt auf „building“ und „yes“ – und macht sie so für den Rest der Welt sichtbar.

Was Felix da macht, klingt erst mal ein bisschen gruselig, ist aber für einen guten Zweck: Er nimmt an einem „Mapathon“ teil, bei dem Freiwillige Krisen- und Katastrophengebiete kartieren, um humanitäre Einsätze von Hilfsorganisationen zu unterstützen. 23 Teilnehmer sind an diesem eiskalten Donnerstagabend in das geographische Institut der Uni Heidelberg gekommen, um gemeinsam Gebäude und Wohngebiete in den Außenbezirke von Aweil, einer Stadt im Norden des Südsudans, zu suchen. Die Bewohner dort haben kaum Zugang zu medizinischer Versorgung. Das wollen Mitarbeiter von „Ärzte ohne Grenzen/Médecins sans Frontières“ mit einer Mission ab Februar ändern. Und um die möglichst effizient planen zu können, müssen sie wissen, wie viele Menschen dort ungefähr leben und wo genau. Felix zeichnet mit der Maus ein Rechteck um die drei Häuser, die er eben gefunden hat, und klickt „landuse: residential“.

Den Mapathon für Aweil hat die Studentengruppe „Disastermappers Heidelberg“ organisiert. Melanie Eckle, 31, und Benjamin Herfort, 25, beide Masteratstudenten in Geographie, haben sie 2013 gegründet. Vor Beginn der Veranstaltung sitzen sie im Hörsaal ihres Instituts und erzählen von ihrem Projekt. Als im November 2013 Taifun Haiyan große Teile der Philippinen verwüstete, wurde von der Forschungsgruppe GIS (Geoinformatics Research Group) zum ersten Heidelberger Mapathon aufgerufen: Auf aktuellen Satellitenbildern zeichneten die Teilnehmer die völlig veränderte Infrastruktur des Landes ein. So generierten sie Daten für OpenStreetMap (OMS), eine freie Software, in der Geodaten gesammelt und anschließend von jedem genutzt werden können – zum Beispiel auch von Rettungsteams auf den Philippinen. „Disastermapping“ nennt man dieses Kartieren für die Katastrophenhilfe. Und weil Melanie, Benjamin und weitere Studenten hierbei das Potenzial für diese Arbeit an ihrer Uni entdeckten, schlossen sie sich zu einer Gruppe zusammen, um das Mapping weiterhin zu fördern.

Seit 2014 arbeiten die Disastermappers Heidelberg eng mit „Missing Maps“ zusammen, einem Projekt, das aus einem Zusammenschluss verschiedener humanitären Organisationen wie dem Britischen Roten Kreuz und MSF entstanden ist. Diese Organisationen erstellen bestimmte „Tasks“, also Aufgaben, die für sie erledigt werden müssen – zum Beispiel die Kartierung von Gebäuden in Aweil – und jeder, der einen OSM-Account hat und dort ein paar Anweisungen befolgt, kann mitmachen. Mittlerweile haben die Disastermappers schon dabei geholfen, Gebiete in Togo, der Demokratischen Republik Kongo, Kirgistan, Madagaskar, Nepal und Ecuador zu kartieren.

Die Häuser in Aweil sind rund – das müssen die Mapper wissen, um sie auf den Satellitenbildern zu erkennen

Die Mapathon-Teilnehmer, die gegen 18 Uhr eintreffen, machen fast alle irgendwas mit „Geo“: Felix, 20, studiert Geographie, Michael, 21, auch. Carolin, 30, promoviert in Geoinformatik. Johanna, 24, studiert Geoarchäologie, Tianxiao, 24, Geowissenschaften. Aber auch Robert ist da, 67 Jahre, Informatiker im Ruhestand und Gasthörer an der Uni-Heidelberg. Sie alle sind hier, weil sie es gut finden, mit dem „remote mapping“, dem Kartieren aus der Ferne, humanitäre Hilfseinsätze unterstützen zu können.

Alle haben ihre Laptops aufgeklappt und manche trinken schon an ihrem ersten Radler, als Melanie zu Beginn der Veranstaltung einen Skype-Anruf startet. Ein bärtiger Mann erscheint auf der Hörsaal-Leinwand und winkt freundlich: Jan Böhm, tschechischer Digital-Stratege bei MSF, der das Mapping-Projekt für Aweil betreut. Er soll eine kleine Einführung geben, damit alle wissen, wofür sie das hier überhaupt machen. „Südsudan ist das jüngste Land der Erde“, sagt Jan. „Es gibt dort immer noch viele Konflikte, aber in Aweil ist es relativ ruhig. Dort können wir medizinische Einsätze gut planen.“ Jan teilt seinen Bildschirm mit den Mappern in Heildelberg und zeigt ihnen Fotos von Aweil: der Blick aus dem Flugzeug auf rot-braune Erde und verstreute Grundstücke, eine kleine Straße, das Gebäude, in dem Ärzte ohne Grenzen stationiert ist, Bewohner der Stadt. Und einzelne Häuser. Das ist besonders wichtig, weil die Freiwilligen heute nur Wohngebiete und Wohnhäuser markieren sollen – und weil die in Aweil anders aussehen als in Heidelberg: sie sind rund. Das müssen die Mapper wissen, um sie auf den Satellitenbildern später zu erkennen. „Happy Mapping“ wünscht Jan und grinst.

Aufruf zum Mapathon

Aus Prag wird "Ärzte ohne Grenzen"-Mitarbeiter Jan Böhm zugeschaltet, der den Freiwilligen erklärt, warum sie heute kartieren: Damit die Menschen in Aweil im Südsudan Zugang zu medizinischer Versorgung bekommen.

Manchmal braucht man nur einen Laptop, um humanitäre Hilfe zu organisieren.

Beim Mapathon kann man sich immer eine zweite Meinung einholen. Oft gestellte Frage an diesem Abend: "Ist das ein Haus oder ein Busch?"

Der Task für Aweil hat die Nummer 2434 – und die Mapper in Heidelberg markieren ihre Beiträge mit dem Hashtag #unihd, unter dem sie später nachvollziehen können, wie viel sie heute geschafft haben.

Tianxiao und ihre Freundin mappen.

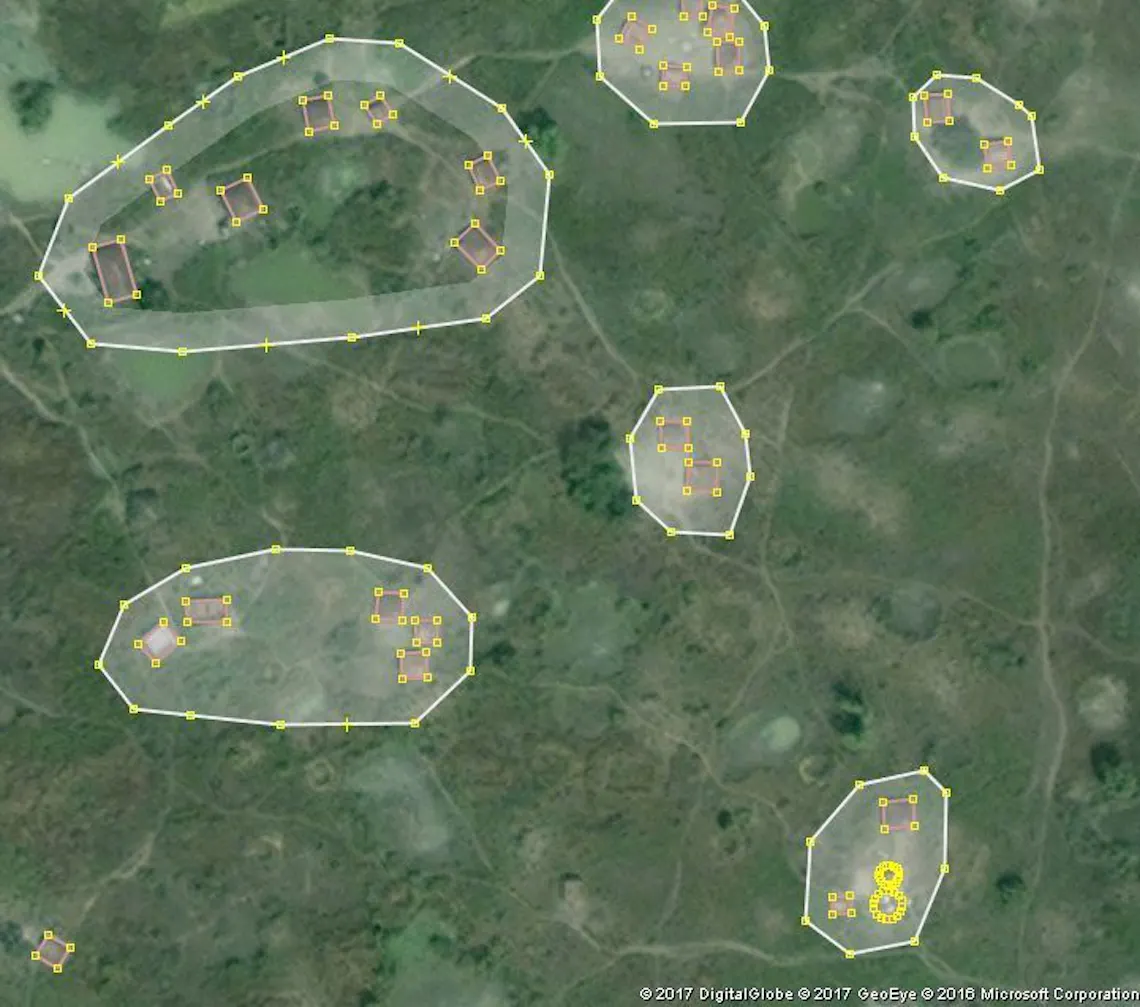

So sieht ein Satellitenbild aus, das bei einem Mapathon von den Freiwilligen bearbeitet wurde. Markiert sind hier einzelne Gebäude und wo sie sich zu größeren Wohngebieten zusammenfassen lassen.

So sehen die Gebäude im Südsudan aus, die die Studenten in Heidelberg auf den Satellitenbildern finden müssen.

Für ihre Masterarbeit über Geodaten und Mapping hat Kerstin Meyer in Sookodé, Togo, kartiert – und dort auch mit der lokalen Bevölkerung Mapathons veranstaltet.

Für ihre Masterarbeit über Geodaten und Mapping hat Kerstin Meyer in Sookodé, Togo kartiert – und dort auch mit der lokalen Bevölkerung Mapathons veranstaltet.

Die jetzt-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von youtube angereichert

Um deine Daten zu schützen, wurde er nicht ohne deine Zustimmung geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit findest du unter www.swmh-datenschutz.de/jetzt.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil du dem zugestimmt hast.

Benjamin macht Musik an und die erfahrenen Mapper legen gleich los: Sie loggen sich bei OSM ein, klicken den Task an, den Jan angelegt hat – und dann schweben sie alle über dem Südsudan und suchen Häuser, Häuser, Häuser. An einem Tisch hinten rechts gibt Melanie zwei Neulingen eine kleine Einführung. Einer von ihnen ist Felix. Sie zeigt ihm, wie man die Umrisse eines Objekts auf dem Satellitenbild mit der Maus einzeichnet und wie man einen „Tag“ vergibt, der anzeigt, das dieses Objekt ein Haus ist. Anfangs ist das gar nicht so leicht, Felix schaut noch mal die Beispielbilder von Jan an, auf denen man sieht, wie die Häuser in Aweil von unten aussehen und wie auf Satellitenfotos: blass-beige, runde Flecken. Wenn er sich nicht sicher ist, ob ein Fleck wirklich ein Gebäude ist, gibt es ein paar Details, auf die er achten kann: Wirft das Objekt einen Schatten oder führt eine Straße hin? „Das Gute am Mapathon ist, dass man sich immer noch eine zweite Meinung einholen kann“, sagt Melanie. Eine oft gestellte Frage an diesem Abend ist darum: „Meinst du, das ist ein Haus oder ein Busch?“ Allerdings muss niemand Angst haben, mit einem falsch markierten Objekt das ganze Projekt zu gefährden – die Daten werden anschließend noch von professionellen Kartierern überprüft.

Zwischendurch wirkt das Ganze fast wie ein Wettbewerb: Wer findet am meisten Häuser? Aber ab und zu kommt doch ein mulmiges Gefühl auf: Manche der Bilder mit markierten Gebäuden erinnern ein bisschen an Aufnahmen, die man von Kampfdrohnen kennt. Und so abstrakt sie auch bleiben – da unten leben Menschen, um deren Zuhause man einen Kreis oder einen Kasten zeichnet. Auch Felix denkt darüber nach und googelt „Südsudan“. „Da kommen fast nur Bilder von Krieg und Flüchtlingen“, sagt er. Eines schaut er besonders lange an: ein junger Mann, der in einem Tuch auf dem Rücken ein Baby trägt und über der Schulter ein Sturmgewehr.

Wenn man verletzliche Menschen sichtbar macht, macht man sie dann nicht noch verletzlichler?

Das Motto von Missing Maps lautet: „Putting the world’s vulnerable people on the map“. Aber wenn man verletzliche Menschen sichtbar macht, macht man sie dann nicht manchmal sogar noch verletzlicher? Was, wenn „die Falschen“ auf das neue Kartenmaterial zugreifen? Wenn Rebellengruppen oder ein autoritärer Staat es für ihre Zwecke nutzen?

„Die Frage habe ich einem MSF-Mitarbeiter auch direkt gestellt, als ich zum ersten Mal von Missing Maps gehört habe“, sagt Melanie. „Und der sagte: Wenn jemand diese Informationen haben und nutzen will, dann kommt er da auch so ran.“ Die Alternative wäre, dass sie auch für die humanitäre Hilfe nicht erfasst werden. Die Frage ist also manchmal wohl, wer sie zuerst hat und nutzt. „Die Daten, die wir erfassen, sind außerdem auch noch nicht so sensibel“, sagt Benjamin. „Details wie konkrete Namen landen in den meisten Fällen nicht öffentlich bei OSM.“ Viele Informationen werden nur intern von der jeweiligen Hilfsorganisation genutzt. Sie sammeln sie mithilfe der schon vorhandenen Daten, die zum Beispiel bei Heidelberger Mapathons generiert werden, vor Ort.

Kerstin Meyer, 26, hat das in Sokodé, einer Stadt im Zentrum von Togo, gemacht. Sie hat ihre Masterarbeit in Stadt- und Regionalentwicklung an der TU Kaiserslautern über Geodaten und Mapping geschrieben. Dabei hat sich auch mit den negativen Seiten des Mappings beschäftigt. „Zum einen greift man durch das Kartieren in lokal gewachsene, soziale Strukturen ein – in Sokodé gibt es zum Beispiel bisher keine Adressen, die Menschen orientieren sich an bestimmten Punkten in der Stadt, die jeder kennt“, sagt sie. „Zum anderen sind Karten immer ein Zeichen von Macht. Der Auftraggeber hat ja ein bestimmtes Interesse.“ Im Falle von Sokodé ging es zum Beispiel auch darum, eine Grundsteuer einzuführen. Das ist sehr viel leichter, wenn man eine Karte hat, auf der alle Grundstücke eingezeichnet sind – dabei sind viele Menschen dagegen, weil Steuern in ihrem Land bisher selten der Bevölkerung zugute kamen.

Wie viel Karten mit den Interessen der Mächtigsten zu tun haben, sieht man zum Beispiel auch daran, dass Orte wie Sokodé oder Aweil vom großen Weltvermesser Google Maps sehr viel weniger stark kartiert werden als zum Beispiel München oder Johannesburg. Google-Satellitenbilder haben auch keine Lizenz, die es erlaubt, dass sie von freiwilligen Mappern für OSM verwendet werden. Nach Naturkatastrophen stellen Konzerne wie Google oder Airbus zwar oft kostenlos aktuelle Satellitenbilder für die humanitäre Hilfe zur Verfügung. Ansonsten kommen die Bilder, die für OSM genutzt werden, aber hauptsächlich von Microsofts Suchmaschine Bing, deren Lizenz diese Nutzung zulässt.

"Durch Mapathons wurde das Kartieren demokratisiert", sagt ein MSF-Mitarbeiter

Dass es abseits von Google Maps und anderen Karten-Anbietern OSM und Freiwillige wie die Distastermappers aus Heidelberg gibt, hält Idriss Ait-Bouziad, MSF-Mitarbeiter in Bereich Geoinformationsdienste und e-Health, für einen großen Gewinn. „Mapping ist eigentlich ziemlich komplex, man braucht einiges an Spezialwissen. Durch Mapathons wurde das Kartieren demokratisiert“, sagt er. Heute kann also jeder dabei helfen, die Welt ein bisschen sichtbarer zu machen.

Benjamin von den Disastermappers hatte 2015 sogar eine Idee, die die „Demokratisierung des Kartierens" noch ein ganzes Stück weiter gebracht hat. Bei den damaligen Mapathons suchten die Studenten nämlich für MSF nach Siedlungen in Südkivu, einer Provinz in der Demokratischen Republik Kongo. Wer sich einmal das Google-Earth-Foto von Südkivu ansieht, versteht sofort, was daran schwierig ist: Sehr große Teile der Region sind von dichtem Regenwald bedeckt. Wer da nach Gebäuden suchen muss, braucht viel Zeit und Geduld. Benjamin dachte sich: Wir könnten effizienter arbeiten, wenn wir die Region in Kacheln von je 500 Mal 500 Metern einteilen und die schon mal vorsortiert würden – in Kacheln, auf denen nichts zu sehen ist, und Kacheln, auf denen Gebäude oder Straßen zu sehen sind.

Mithilfe von MSF entstand aus dieser Idee die Smartphone-App „MapSwipe“, eine Art Kartierungs-Tinder: An der S-Bahn-Haltestelle oder in der Schlange im Supermarkt kann man sich durch Satellitenbilder von Regionen wischen, in denen MSF Missionen plant, und sie sortieren: ein Mal tippen bedeutet „hier ist etwas zu sehen“, zwei Mal tippen „hier ist eventuell etwas zu sehen“ und drei Mal tippen „hier ist nichts zu sehen“. Die Kacheln, auf denen sicher oder eventuell etwas zu erkennen ist, werden dann im nächsten Schritt von freiwilligen Kartierern genutzt – zum Beispiel beim Mapathon für Aweil.

Deswegen können die Teilnehmer im Heidelberger Hörsaal überhaupt so viele Häuser finden: die Ausschnitte der Satellitenfotos, auf denen man sowieso nichts sehen kann, wurden ja schon von irgendwem da draußen auf seinem Smartphone aussortiert. Konzentrieren muss man sich trotzdem. Felix versucht zwischendurch, an seinem Tisch ein bisschen was über ein Landwirtschaftsprojekt zu erzählen, bei dem er mitmacht, merkt dann aber, dass er auf seinem Satellitenbild mehrere Sachen falsch markiert hat. „Klappt nicht so gut mit dem Multi-Tasking“, sagt er. Überhaupt ist es bis auf die Musik und vereinzelte Gespräche recht ruhig im Raum.

Die Konzentration zahlt sich aus: Um 20 Uhr ploppt auf Melanies Laptop eine Skype-Nachricht vom MSF-Mitarbeiter Jan Böhm auf, der in Prag beobachtet, wie das Kartieren von Aweil in Heidelberg vorwärts geht. „Macht ihr Witze? Habt ihr wirklich schon drei Viertel des gesamten Tasks bearbeitet?“, schreibt er. „Ihr seid großartig, Leute!“